30 сентября Католическая Церковь чтит память св. Иеронима Стридонского, богослова, переводчика, одного из четырех западных Отцов Церкви. Многие знают его как создателя канонического латинского перевода Библии, но мало кто знает, что он был необычайно вспыльчив, нетерпелив и горд. Впрочем, это не помешало ему стать святым.

Вероятно, вам кое-что известно о святом Иерониме. Он был Отцом Церкви. Он перевел Библию на латинский язык непосредственно с еврейских текстов Ветхого Завета, не прибегая к греческому переводу, известному как Септуагинта. Ему принадлежат толкования на все книги ветхозаветных пророков, на Евангелие от Матфея, на Послания апостола Павла и не только. Его духовность повлияла на создание братств и монашеских орденов иеронимитов и иеронимиток.

Возможно, вы слышали и о его вспыльчивом характере. Иероним не просто когда-то был вспыльчив, а потом поборол этот нрав; нет, его неслучайно прозвали «великим ругателем» — язвительное красноречие сопровождало его на протяжении всей земной жизни. Поэтому у некоторых авторов вы встретите мысль, что уж если Иероним удостоился нимба, то и для нас есть надежда.

В самом деле, Иероним является прекрасным свидетелем милосердия Божьего, излитого на самых упорных грешников. Но Церковь канонизирует людей не просто за то, что они стали объектами милосердия; она канонизируем их за свидетельство того, как это милосердие может преобразить нас, и именно таким свидетелем и является Иероним.

Родившийся в середине IV века в Далмации, Иероним был сыном христианских родителей, но крещен был лишь почти в 20-летнем возрасте. В детском возрасте Иероним очутился в Риме, где был отдан родителями под ферулу знаменитого грамматика Элия Лопата, затем ритора Мария Викторина. Именно в Риме он принял крещение.

В годы учебы Иероним одной ногой стоял в мире сем, а другой — в мире ином. Он становился христианином постепенно, и пока его академические труды были богословскими, свое свободное время он проводил за чтением великой языческой литературы. До той ночи, когда Иерониму приснилось, что он предстал перед судилищем Божьим. «Кто ты?» — спросил Господь. «Я — христианин», — ответил Иероним. «Нет, ты не христианин. Ты — цицеронианец. Ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое» (Мф. 6:21), — последовал ответ. Уличённый, Иероним отступил от мирских вещей, которые поглощали его, и всерьез обратился к стяжанию святости.

Иероним стал монахом и великим аскетом. Когда его одолевали искушения плотскими грехами, он, чтобы отвлечься, обращался к напряженному изучению древнееврейского языка. Он был духовным наставником для многих женщин, некоторые из которых сами стали святыми, и прилагал большие усилия, чтобы обучить их греческому, древнееврейскому и латинскому языкам, а также богословию. Он писал много, устремив взор на Слово Божье и всегда стремясь донести его до народа Божьего.

Работа Иеронима над переводом ветхозаветных сочинений была облегчена огромным филологическим трудом, проделанным до него Оригеном, который критически сопоставил древнееврейский, и греческий тексты. Для того чтобы понять Библию, писал Иероним, следует изучать ее тексты прежде всего филологически.

Ученый переводчик не верил в аллегорическое толкование Св. Писания. Аллегорические объяснения (которые воспринял Амвросий Медиоланский), по мнению Иеронима, могут нравиться лишь болтливой бабе, выжившему из ума старцу да многословному софисту. Иероним питал пристрастие к резким энергичным выражениям, был придирчив, едок и склонен к словопрению.

В Риме у ног его сидели аристократические дамы, предававшиеся самой суровой аскезе. После смерти папы Дамасия в 384 году положение Иеронима в Риме стало весьма тяжелым. На него ополчились многие представители высшего римского общества, которые были возмущены сатирой Иеронима, ходившей по рукам под заглавием «О сохранении девственности». Сатира была написана в форме письма к Евстохии, дочери римской дамы Павлы, его последовательницы. Конечно, подробности, касающиеся плотской и грешной любви, в книжице Иеронима были не для девичьих ушей. Ещё хуже было то, что Иероним вывел довольно недвусмысленно нескольких персонажей из римского света: развратников, ханжей, бездельников, паразитов. Обличенные легко узнали себя и постарались отомстить язвительному отшельнику.

В 385 году Иероним вынужден был покинуть Рим и удалиться на Восток, где и оставался до самой смерти. В Вифлееме он открыл как школу, так и приют для паломников, чтобы (по словам его последовательницы Павлы), «если Мария и Иосиф снова посетят Вифлеем, у них было бы где остановиться». Когда Рим был разграблен, Иероним сокрушался о непрерывном потоке беженцев, хлынувшем в Святую Землю, и приложил все силы, чтобы помочь. «Я отложил свой комментарий на Книгу Пророка Иезекииля и почти все занятия, — писал он. — Ибо сегодня мы должны претворять заповеди Писания в дела; вместо того чтобы говорить святые слова, мы должны воплощать их».

Но при всем при этом он был гневливым человеком. Он одно за другим писал язвительные оскорбления как в адрес еретиков, так и в адрес святых. Он питал отвращение к Амвросию и нападал на Августина, который, будучи по натуре более милосердным, сказал об Иерониме: «То, чего не ведает Иероним, ни один смертный не ведал». Он ненавидел ереси Ария и Оригена и ненавидел всех, кто, казалось, их разделял.

Однако больше всего Иероним ненавидел свой собственный гнев. Он был строже к своим собственным недостаткам, чем к недостаткам кого бы то ни было. Он отчаянно стремился победить свой вспыльчивый нрав и прилагал для этого огромные усилия, даже нося с собой камень, которым бил себя, когда гнев угрожал одолеть его. Папа Сикст V, проходя мимо картины, на которой святой Иероним был изображен с этим камнем в руке, заметил: «Ты правильно делаешь, что носишь этот камень, ибо без него Церковь никогда бы не канонизировала тебя».

Эти слова Папы Сикста с поразительной точностью указывают на главную добродетель Иеронима. Помимо интеллектуальных способностей, Иероним являет нам пример повседневного покаяния. Не будучи кающимся блудником или сатанистом, Иероним был просто обычным человеком со вспыльчивым характером. Всю свою жизнь он молился об избавлении от порока гнева, который он называл «дверью, через которую все пороки входят в душу», но тщетно. Тем не менее, Иероним никогда не сдавался. Снова и снова он искал прощения. Снова и снова он пытался удержать язык за зубами, успокоить свои нервы. Хотя ему не было равных в знании Писания, он подчинился авторитету Церкви в вопросе о том, какие книги принадлежат Библии, смирив себя под властью самого Христа. По Божьей благодати, он искал мира, и терпения, и смирения, несмотря на то, что был необычайно раздражителен, нетерпелив и горд.

Почему это так важно? Потому что, в конечном счете, именно это и делает Иеронима великим святым. Не его переводы или комментарии, не его письма или полемика. А тот факт, что он никогда не переставал пытаться быть христианином на деле, а не только по имени. Даже если сама его природа не просто не помогала, а откровенно мешала этому.

Это не так красиво, как предание о льве, которому Иероним вынул занозу из лапы, зато так утешительно для нас, закоренелых в своих мелких грехах и парализованных собственной немощью. Святой Иероним Стридонский, молись о нас!

По материалам Aleteia, Католической энциклопедии и статьи И.Н. Голенищева-Кутузова «Об Иерониме»

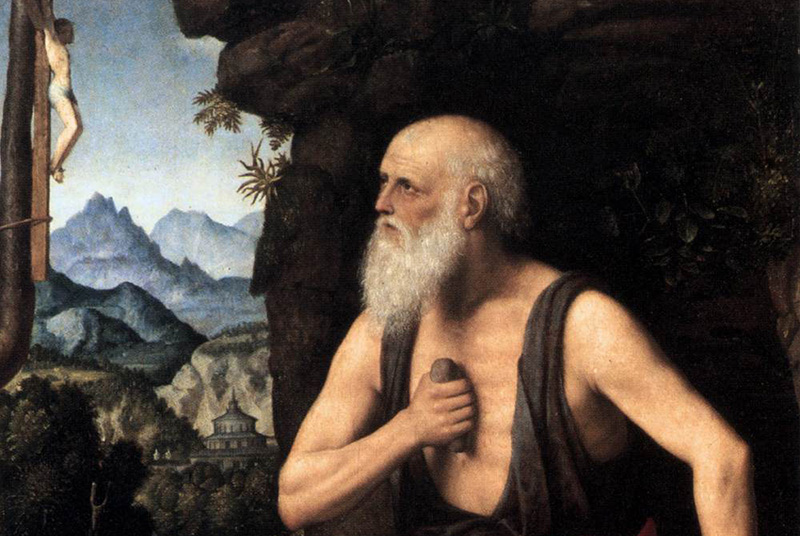

Фото: Wikimedia