Как отмечает Джон О’Коннор, биограф Честертона и прототип его знаменитого отца Брауна, приход писателя к католической вере не был похож на обращение Савла, ибо он всегда выступал защитником тех или иных католических истин. Скорее, Честертон всегда двигался от католической неполноты к полноте, от тьмы к свету, от смутной веры к вере явной и осознанной.

О роли, которую в его обращении сыграла Дева Мария, и о которой он сам кратко сообщает в эссе «Мария и новообращенный» в сборнике «Колодец и мелководье» (1935), мы уже упоминали. Но была еще одна знаковая фигура, которая вела Честертона всю его жизнь и была ему особенно близка – святой Франциск Ассизский.

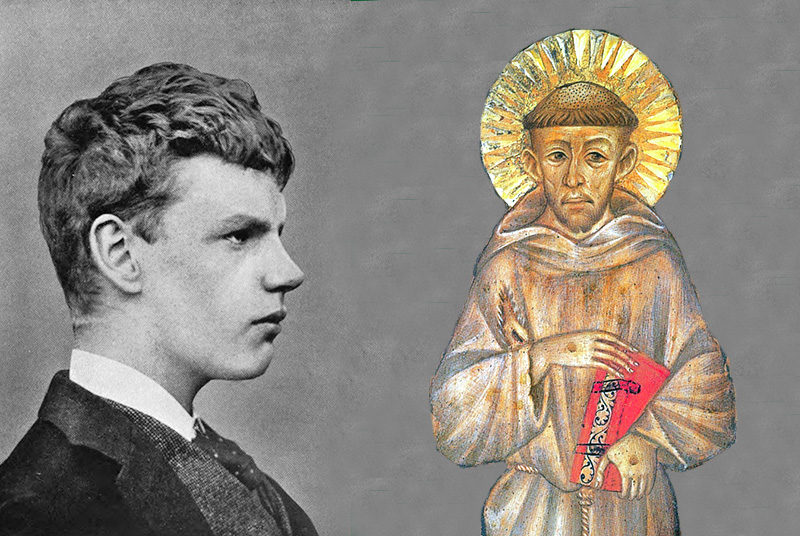

Насколько само имя Франциск было близко ему, можно судить по двум фактам: его жену звали Фрэнсис, а сам он при переходе в Католическую Церковь в 1922 г. принял имя Франциск (по-видимому, отчасти в честь жены, которая его «крестом когда-то одарила», отчасти в честь любимого святого). Гилберт узнал о святом из Ассизи в далеком детстве, и св. Франциск навсегда стал ему другом и путеводной нитью на его жизненном пути. Когда-то маленького мальчика познакомили с историей о человеке, который отказался от своего богатства, всякой собственности и даже одежды, чтобы следовать за Христом в святой бедности – и задолго до того, как он узнал рациональные начала римско-католической веры, он увлекся романтикой Ассизи. В юности детское удивление, как это часто бывает, сменилось максималистским сомнением, были дни, когда в нем бушевали богоборческие страсти, но любовь и тяга к св. Франциску остались навсегда.

Он неоднократно обращался в своем творчестве к образу этого святого. Уже в зрелые годы он написал отчасти биографическую, отчасти апологетическую работу «Св. Франциск Ассизский» (1923), хорошо известную русскому читателю. Гораздо раньше, в 1900 г. в журнале The Speaker появилась посвященная святому статья, чуть позже вошедшая в сборник «Двенадцать типов». Но была еще одно упоминание о св. Франциске – стихотворение «Св. Франциск Ассизский», напечатанное в журнале The Debater в 1892 г., когда автору было 18 лет. Возраст, когда автор еще, вероятно, отчасти сохранял память о детских мечтах и устремлениях, но уже погружался в пучину юношеского сомнения и максимализма.

В то время Честертон с друзьями собрали дискуссионный школьный клуб, они позиционировали его как «шекспировский». Главной задачей клуба было чтение и обсуждение литературных статей. Честертон был избран его председателем – клуб был изначально «сосредоточен на его личности» У мальчиков появилась «лихорадочная, обширная, удивительная и разрушительная идея сделать что-то в манере взрослых людей». В этих условиях члены клуба решили издавать свой журнал The Debater, редактором стал Люсьен Олдершоу, друг Честертона и его будущий зять. Сначала журнал печатался на множительном аппарате в доме одного из мальчиков, его стали продавать по шесть пенсов детям и родителям. Первый тираж внезапно был распродан очень быстро, а затем выпуски выросли до тиража в сто штук. Каждый выпуск The Debater, как правило, содержал статьи Честертона, его стихи и прозу.

Итак, в этом журнале в 1892 г. появилось стихотворение «Святой Франциск». Несмотря на то, что имя св. Франциска стоит в заголовке стихотворения, может сложиться впечатление, что он – не центральная фигура стихотворения в целом, он лишь повод, точка отсчета для выражения мыслей и переживаний молодого человека. Тема стихотворения – о жизни, о живых существах и их месте в мироздании после грехопадения, о сомнениях и вызовах, которые бросает человеку этот мир, о надежде, которая может быть ему дана. (По поводу грехопадения сам Честертон пока еще ничего не говорит, но то, что он ощущает его болезненные последствия – безусловно). По содержанию это маленькое философское эссе в стихотворной форме.

Стихотворение можно условно разделить на три части. В первой части Честертон напоминает, что были стародавние времена, когда в небе светила Вифлеемская звезда, а землю наполняли чудеса. В данном случае он подразумевает не времена Спасителя, но Средневековье, когда владычествовала христианская доктрина, и слово Божие играло весомую роль в жизни людей – и вообще люди жили по-другому, нежели в поздневикторианскую эпоху. Тогда у маленькой часовни жил необычный монах, св. Франциск (собственно, по имени в самом стихотворении он не называется).

В те давние века, в очаровании когда

Царила в синем небе Вифлеемская звезда,

А христианский дух повсюду в воздухе витал

И чудесами славными всю землю наполнял,

Жил-был монах, что очень птиц простых любил

(Их рой большой вокруг часовенки кружил),

Цвет вереска, «собачью розу» (то – шиповник),

Колючее растенье, будто бы терновник.

Что обращает на себя внимание – так это необычайное отношение монаха к окружающим живым существам: в качестве объектов его любви упоминаются птицы, вереск и шиповник, называемый иногда «собачьей розой». Птицы летают где-то в небе далеко от человека. Вереск заполоняет пустоши и холмы – более банальной вещи представить сложно. Шиповник – он как сорняк, везде растет и к тому же колется. Кажется, в подлунном мире есть вещи добрые, полезные и вещи негодные или малоинтересные; практическая целесообразность подсказывает нам, что первые можно и нужно оставить, лелеять и приближать, от вторых следует избавляться или отодвигать их от себя. Св. Франциск отказывается от такого подхода: он отказывается признавать, что есть вещи достойные и недостойные существования. Все сущее под солнцем, все, что сотворил Господь, достойно существования. Евангелие учит нас любить врагов наших. Св. Франциск очерчивает более широкий круг: любить следует вообще всякое творенье Божье, принимать все данное Богом и не испытывать по отношению к нему никакой злобы.

Не полагался он на ведение, кстати,

На знание пределов вечной благодати.

Не мудрствуя лукаво, никогда не говорил:

«До сих пор, но не далее, Бог жизнью наделил».

Знал: трепетные жизни небеса послали

В общение на землю, чтобы населяли.

Ему же повелели жить средь них, трудиться,

Смиренно всех их принимая, и не злиться.

Как мы видим, уже в это раннем стихотворении Честертон симпатизирует Средним векам (и симпатия эта, любовь к медиевистике, пребудет с ним всю его творческую жизнь). Ведь это эпоха, когда, по мнению Честертона, история маленького человека, простого монаха, история св. Франциска – это триумф божественной любви. Пусть на дворе – мрачный век, суровые догматы и темные узкие окна монастыря – даже в этих условиях люди с добрым сердцем могут найти смысл существования и свой путь. С одной стороны – наблюдать звездное небо над головой, с другой – восходить в мир любви ко спасению, который обретается в сердце человека.

История сия – триумф божественной любви,

Хоть было все давно и затерялося вдали.

Пусть окна монастырские и узки, и темны,

Но звезды людям тем не менее сквозь них видны.

Суров догмат и мрачен век, и несть ему конца,

При этом не жестоки вовсе добрые сердца.

И праведные души без сопротивленья

Так в вышний мир любви восходят ко спасенью.

Кульминация первой части и ключевое место всего стихотворения – обращение св. Франциска «брат» и «сестра», оно «цепляет» и волнует Гилберта. С одной стороны, здесь мы встречаемся с какой-то чудаковатостью святого, мы готовы смеяться над его необычным поведением. С другой – мы тянемся к подобному отношению, ищем его. Ведь это прекрасное обращение, все хотели бы быть друг другу братьями и сестрами. Но когда мы начинаем соотносить его с реальным положением дел, мы приходим к противоречию. Мы наблюдаем трагическую ситуацию, в которой оказался весь мир – с этого начинается вторая часть стихотворения. Дело в том, что те, кого св. Франциск называет «братья» и «сестры», постоянно умирают, уходят из нашего мира в небытие. Многие поколения живых существ уже умерли, другие вот-вот умрут. Возникает вопрос: как в этих условиях мы, живущие и наполняющие землю, можем рассчитывать на какое-то счастье, блаженство, как можем рассчитывать на рай? Вопрос, который задавал ранее Иван Карамазов о возможности мировой гармонии и о «слезинке ребенка», теперь задает восемнадцатилетний Честертон. (Кроме того, вопрос об ответственности живых по отношению к мертвым ставил русский философ Николай Федоров).

Мечтателя мы одинокого не понимали,

Смеялись мы – и в то же время с ужасом искали.

Он обращался к нам тогда ко всем: «сестра» и «брат»,

И стать действительно таким из нас ведь каждый рад.

Но вот уходят жизни братьев наших за черту,

И мы обречены затем облечься в темноту;

Ведь небеса грядущие – уже не рай поди,

Коль скоро мертвые они остались позади?

Мир парадоксален и расколот в своей сердцевине. С одной стороны – идиллические картины: мир – прекрасный сад, где растут цветы на полях, жаворонки летят в небе, журчат апрельские ручьи. С другой стороны, мир – это склеп, где царствуют расстроенность, где в мире живых существ господствует погибель и где похоронены все жизненные благие начинания.

Что мир наш – Божий дом, открытый и прекрасный,

Иль мрачный склеп, в котором чаянья напрасны?

Вот светит солнце и луга цветут в апреле,

Ручьи играют на земле, поют доселе,

И маргаритки с широко раскрытыми глазами

Растут и в свежести утра довлеют над полями,

А жаворонки Божии на запад улетают,

Глубины дня безоблачные всех их принимают.

Возрадуйтесь, скалите черепа, о, смерть и тьма –

С триумфом шествуют расстроенность и кутерьма.

Вот славные цветы – они дитяти бытия,

Как вспыхнут – так увянут на могиле жития.

Из доброй сказки лес с волшебными цветами

И птицы-духи с гоблинами перед нами –

Чудесный этот мир идет к концу, к паденью

И мрачно скатывается до завершенья.

Юноша вопрошает: что делать, как быть в этой ситуации? Он пытается следовать тропами девятнадцатого века, он идет путями, который предлагают самые продвинутые модные и актуальные концепции того времени. Они предлагают свои решения, дают свои ответы – Честертон их рассматривает.

Первое решение. Повинуясь импульсу братства: коль скоро мои братья уходят в прах, и с этим ничего не поделать, смириться с тем, что и мой прах бесповоротно приложится к их праху. Это путь материализма.

Неужто смерть в своей атаке наседает

Над жизнями, что любим мы, их побеждает?

И что ж, выходит пол природы, к сожаленью,

Поражено дыханьем смерти, разрушенья?

Раз так – и нас, о, хаос поглощенья, забери,

Избавь от боли нашей и за нами присмотри,

И да смешается наш прах тогда со прахом мира,

Коли вовек не обрести спасенья эликсира.

Но Честертон обращает внимание: у живых существ, даже у самых малых, присутствует внутреннее чувство – и оно сопротивляется переходу от жизни к смерти. Оно есть в червяке (он извивается) и в мотыльке (он съеживается). Все живое вопиет, протестует против смерти. Это чувство есть в самом Честертоне. Оно – внутренний голос, который зовет нас на борьбу с подобным положением дел. Смерть отвратительна и противна. Пойти путем материализма – значит поднять руки, дезертировать, капитулировать перед смертью, против чего протестует внутреннее чувство. Да, люди приходят в мир, чтобы потерпеть в нем поражение, чтобы проиграть свою битву. («Мы походим на солдат, которым суждено пасть в бою ради мира», — говорил Тейяр де Шарден). Что бы ни делали люди, смерть все равно рано или поздно настигнет их. Пусть так, но, согласно Честертону, нельзя поднимать руки вверх, нужно идти даже на безнадежную битву, если эта битва – за правду, если эта битва – за собственный дом (а мир и есть наш дом). Причем бороться не только за себя лично, за человека – «ближнего своего», но и за других «ближних», за тех, за кого мы в ответе, кого мы приручили (как сказал другой классик), и кто обитает вместе с нами в нашем общем доме.

Возможно, это один из первых набросков предписания вести борьбу, сопротивляться без всякой надежды, в условиях, когда «ночи чернота усугубится многократно» – того мотива, который получит у Честертона свое развитие в будущих книгах, таких как «Наполеон Ноттингхильский» и «Баллада о Белой Лошади».

Над братьями, что впали в немощь и бессилье,

Проклятая несправедливость и насилье

Довлеют ныне – но, однако, чувство возникает,

Пульсирует, хоть слабо, в душах и напоминает.

Все это есть лишь родственное проявленье

На протяжении всех циклов сотворенья –

Заметно на примере извиванья червяка,

А также съеживания ночного мотылька.

Второе решение. Повинуясь соображению «но мы-то живы, мы (пока еще) счастливы и сильны», можно наплевать на ушедших в небытие братьев по жизни и возвыситься над миром мертвых в порыве мимолетного жизненного апофеоза. Это – путь сверхчеловека. Не разве он не путь гордыни, не путь отказа от братства? Не представляет ли также и этот путь предательство и дезертирство, пусть несколько и иного рода, на эгоистических началах?

Нас связывает с ними всеми очень многое,

И вот, когда идем мы долгою дорогою,

То ласково, с доверием глаза на нас глядят

С лесов, полей окрестных, нежности исполнен взгляд –

И надлежит ли нам тут опровергнуть братство,

Нам это свыше данное на всех богатство?

Так, чтоб мы узы родственные разорвали,

В безумии слепой гордыни пребывали?

Поэтому Честертон обращается к третьему пути, и это – путь веры. Пока он еще по сути далек от христианства, хотя что-то слышал о католической вере, и вот, услышанное он смутно принимает. С этим обращением наступает третья, заключительная часть стихотворения. Проблема мирозданья, жизни и смерти, страдания пока предстает перед ним как загадка, темный ноумен, вещь в себе (позволю выразиться здесь терминами кантовской философии). Коль скоро альтернативные пути (путь материалиста и путь сверхчеловека) отвратительны и неприемлемы, почему бы не допустить этот третий путь (через догадку), пусть даже смутный и неотчетливый? Принять как допущение, что жизнь заключает в себе больше, чем кажется на первый взгляд? Что жизнь основана на чем-то фундаментальном и имеет перед собой совершенную форму, к которой она стремится? Вера дает надежду.

Коль скоро жизнь любая уподоблена загадке,

А вера есть лишь предварение и лишь догадка,

Не лучше ль с нами да пребудет с вероятием

Надежда благородная во всеобъятии,

Что жизнь имеет форму славную перед собой,

К которой путь ведет ей предначертанный судьбой?

Положено вовек, и не исчезнет никуда:

Есть цель бессмертная, основанная в вечном «да».

Да, в определенной мере рассуждения Честертона есть повторение мышления «благородного язычника», типа Платона. Он пользуется скорее светом естественного разума, нежели светом Откровения. Но при этом он делает одно небольшое, но важное допущение, предвосхищая свою христианскую будущность: он говорит, что у каждого, даже самого малого существа есть цель, основанная в вечном «Да», которая выходит за пределы здешней жизни и ведет нас за порогом смерти. Это значительный шаг вперед. Это ведь не наше конечное и мимолетное «да». Если жизнь каждого основана на «Да» свыше, значит, имеется некая Высшая личность, которая сотворила каждое, даже самое малое творение, которая утвердила его бытие, проговорив свое «Да». То есть в качестве Творца всего сущего выступает не неразумная природа, не слепой ряд естественных причин, не безликое божество, изливающее из себя каждую вещь и космос в целом в виде эманации, но Божественная природа, которая есть в то же время Личность. (О Святой Троице, сверхразумной истине здесь пока речи не идет). Более того, к утверждению и к жизни призваны не просто высокие, общие и благородные формы (чем, как правило, ограничивались в своем понимании язычники), но и все малое, все случайное, все на первый взгляд совершенно незначительное и ускользающее от нашего внимания. Все творение является благом, которое от Бога.

Древние язычники преклонялись перед красотой, перед благом, перед истиной, но они полагали, что и истина, и красота, и благо должны быть сильными, совершенными, находящимися по ту сторону от земного несовершенства, быть свободными от него. Языческие боги могут быть красивыми, великолепными и сильными, жизнь должна бурлить в них и быть на высоте. Слабое и ущербное в мире язычества, как правило, обречено прозябать, оно в лучшем случае может найти тропинку к богам и их миру, и попытаться уподобиться им, прильнуть к их силе, к их течению жизни. И вдруг оказывается, что самая малая вещь, имеет значение в глазах высшего Божества, имеет достоинство, занимает свое место в космосе, и Бог опекает ее для каких-то нужных Ему целей. Даже самый малый ток жизни, проистекаемый с вершин бытия, вот-вот готовый прерваться, прокладывает себе дорогу в земной жизни, чтобы влиться в море вечное. Любое семя, брошенное в саду в землю, должно взрасти и некоторым образом дорасти до жизни вечной. И по сути все творение обречено в конце концов вернуться к своему Творцу.

И даже семя малое, которое от естества,

В садах что сеется великих и могучих неспроста,

Обетование свое имеет утвержденное,

Которое не может превратиться в устраненное.

И даже жизни ток, который запредельно узкий,

Питаемый с высот, что суть исток, начало спуска,

Приговорен через леса, поля конечные

Бежать вперед и возвращаться в море вечное.

Конечно, Честертон еще многое не раскрывает, не уточняет. Например, то, что малый ток жизни не просто возвращается, вливается как капля в божественное море, растворяясь в нем (а именно такая ассоциация возникает в первую очередь при чтении этих строк). Важно отметить, что согласно христианскому воззрению любое творение, приходя к Богу, остается, по-видимому, самим собой и через преображение в свете божественной славы приходит в высший модус своего совершенства. Точно так же остается за рамками стихотворения идея, что ради этого малого течения жизни бесконечный и всемогущий Бог воплотился в образе человека, приняв его малость и его немощь. Далеко не все христианские истины еще открылись сердцу молодого Честертона, он идет как бы наощупь и не обо всем еще решается заявлять. Но у него мы наблюдаем открытость к жизни и бытию, он принимает мир таким, какой он есть, во всех его противоречиях, учитывает обстоятельства земного существования: радость жизни, смерть, страдание, безвыходность, сопротивление смерти даже в самых малых существах. И, может быть, самое главное – у него сквозит надежда, надежда, которая укрепляет его сердце. И святой Франциск – в помощь ему на этом пути.

Михаил Костылев

Стихотворение целиком в переводе Михаила Костылева:

«Святой Франциск Ассизский»

В те давние века, в очаровании когда

Царила в синем небе Вифлеемская звезда,

А христианский дух повсюду в воздухе витал

И чудесами славными всю землю наполнял,

Жил-был монах, что очень птиц простых любил

(Их рой большой вокруг часовенки кружил),

Цвет вереска, «собачью розу» (то – шиповник),

Колючее растенье, будто бы терновник.

Не полагался он на ведение, кстати,

На знание пределов вечной благодати.

Не мудрствуя лукаво, никогда не говорил:

«До сих пор, но не далее, Бог жизнью наделил».

Знал: трепетные жизни небеса послали

В общение на землю, чтобы населяли.

Ему же повелели жить средь них, трудиться,

Смиренно всех их принимая, и не злиться.

История сия – триумф божественной любви,

Хоть было все давно и затерялося вдали.

Пусть окна монастырские и узки, и темны,

Но звезды людям тем не менее сквозь них видны.

Суров догмат и мрачен век, и несть ему конца,

При этом не жестоки вовсе добрые сердца.

И праведные души без сопротивленья

Так в вышний мир любви восходят ко спасенью.

Мечтателя мы одинокого не понимали,

Смеялись мы – и в то же время с ужасом искали.

Он обращался к нам тогда ко всем: «сестра» и «брат»,

И стать действительно таким из нас ведь каждый рад.

Но вот уходят жизни братьев наших за черту,

И мы обречены затем облечься в темноту;

Ведь небеса грядущие – уже не рай поди,

Коль скоро мертвые они остались позади?

Что мир наш – Божий дом, открытый и прекрасный,

Иль мрачный склеп, в котором чаянья напрасны?

Вот светит солнце и луга цветут в апреле,

Ручьи играют на земле, поют доселе,

И маргаритки с широко раскрытыми глазами

Растут и в свежести утра довлеют над полями,

А жаворонки Божии на запад улетают,

Глубины дня безоблачные всех их принимают.

Возрадуйтесь, скалите черепа, о, смерть и тьма –

С триумфом шествуют расстроенность и кутерьма.

Вот славные цветы – они дитяти бытия,

Как вспыхнут – так увянут на могиле жития.

Из доброй сказки лес с волшебными цветами

И птицы-духи с гоблинами перед нами –

Чудесный этот мир идет к концу, к паденью

И мрачно скатывается до завершенья.

Неужто смерть в своей атаке наседает

Над жизнями, что любим мы, их побеждает?

И что ж, выходит пол природы, к сожаленью,

Поражено дыханьем смерти, разрушенья?

Раз так – и нас, о, хаос поглощенья, забери,

Избавь от боли нашей и за нами присмотри,

И да смешается наш прах тогда со прахом мира,

Коли вовек не обрести спасенья эликсира.

Над братьями, что впали в немощь и бессилье,

Проклятая несправедливость и насилье

Довлеют ныне – но, однако, чувство возникает,

Пульсирует, хоть слабо, в душах и напоминает.

Все это есть лишь родственное проявленье

На протяжении всех циклов сотворенья –

Заметно на примере извиванья червяка,

А также съеживания ночного мотылька.

Нас связывает с ними всеми очень многое,

И вот, когда идем мы долгою дорогою,

То ласково, с доверием глаза на нас глядят

С лесов, полей окрестных, нежности исполнен взгляд –

И надлежит ли нам тут опровергнуть братство,

Нам это свыше данное на всех богатство?

Так, чтоб мы узы родственные разорвали,

В безумии слепой гордыни пребывали?

Коль скоро жизнь любая уподоблена загадке,

А вера есть лишь предварение и лишь догадка,

Не лучше ль с нами да пребудет с вероятием

Надежда благородная во всеобъятии,

Что жизнь имеет форму славную перед собой,

К которой путь ведет ей предначертанный судьбой?

Положено вовек, и не исчезнет никуда:

Есть цель бессмертная, основанная в вечном «да».

И даже семя малое, которое от естества,

В садах что сеется великих и могучих неспроста,

Обетование свое имеет утвержденное,

Которое не может превратиться в устраненное.

И даже жизни ток, который запредельно узкий,

Питаемый с высот, что суть исток, начало спуска,

Приговорен через леса, поля конечные

Бежать вперед и возвращаться в море вечное.

(The Debater, 1892)

Связанные материалы: