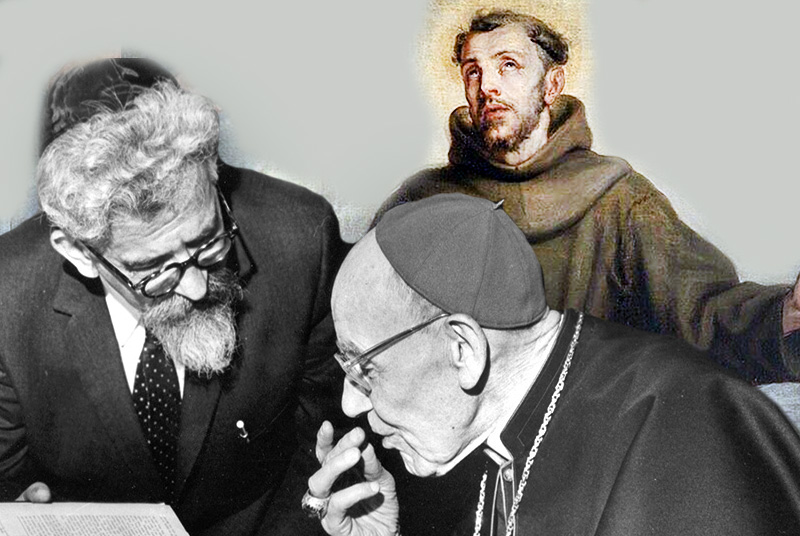

60 лет назад отцы Второго Ватиканского Собора одобрили, а святой Папа Павел VI обнародовал 28 октября 1965 года Декларацию «Nostra Aetate» об отношениях Церкви с нехристианскими религиями. О том, как духовность св. Франциска Ассизского повлияла на дух этого документа и дальнейшее развитие межрелигиозного диалога в Католической Церкви, размышляет бр. Стефано Инверницци, OFM.

Несмотря на то, что это самый короткий соборный документ, состоящий всего из пяти пунктов, он имеет чрезвычайную важность, поскольку именно он задал новый импульс межрелигиозным отношениям Католической Церкви.

Этот импульс проявился в нескольких ключевых событиях:

- Межрелигиозной молитвенной встрече о мире в Ассизи 27 октября 1986 года, которую созвал Святой Папа Иоанн Павел II.

- Знаменитой Декларации о «Человеческом братстве», подписанной 4 февраля 2019 года в Абу-Даби Папой Франциском и Великим имамом Аль — Азхара Ахмадом аль-Таййибом.

- Энциклике «Fratelli tutti», которую Папа Франциск подписал в Ассизи 3 октября 2020 года.

Примечательно, что в самом тексте «Nostra Aetate» никогда не упоминается Святой Франциск Ассизский. Однако, если проследить историю развития межрелигиозных отношений Католической Церкви после этой декларации, где так часто фигурируют имя святого «Бедняка» и название умбрийского города Ассизи, закономерно возникает вопрос: не был ли святой, этот «паладин» человеческого братства, хоть в какой-то степени источником вдохновения для отцов Собора?

Это предположение становится ещё более обоснованным, если учесть, что инициатор Собора и документа «Nostra Aetate», святой Папа Иоанн XXIII, был францисканцем из Третьего ордена. Он любил останавливаться у Братьев Меньших, возвращаясь домой с миссий апостольского нунция, чтобы беседовать с ними в простоте и смотреть из окна монастыря на свою любимую родную деревню Сотто-иль-Монте. Неслучайно позднее «Добрый Папа» заявил, что Святой Франциск был «…самым любимым и близким ему из святых…».

Возможно, мы никогда не получим окончательного ответа на этот вопрос, но несомненно то, что Святой Франциск стал возвышенным образцом для межрелигиозного и культурного диалога на всём пути развития, начатого «Nostra Aetate». Поэтому легко, или по крайней мере приятно, думать, что именно от него тянется эта красная нить, ведущая к Соборной декларации и проходящая через неё вплоть до наших дней.

Почему же это так? Франциск, безусловно, был сыном своего времени, и интерпретировать его в современных категориях, приписывая ему роль основателя межрелигиозного диалога, было бы анахронизмом. Тем не менее, последние Папы видят во Франциске Ассизском, который, отказавшись от имущества, обрёл одного «Отца на небесах», делающего всех нас братьями и сёстрами, чрезвычайно актуальный и абсолютно евангельский «стиль диалога».

Таким образом, человеческое братство, включающее в себя диалог с другими религиями, укоренено не на земле, а на небесах — в Трансцендентном, а именно в отцовстве Бога и сыновстве всех людей. Яркой иллюстрацией этого служит встреча Франциска с султаном Египта аль-Маликом аль-Камилом, произошедшая в 1219 году в египетской Дамиетте и прославленная на одной из фресок Джотто в Верхней базилике Святого Франциска в Ассизи. Хотя Франциск, конечно, не переживал этот опыт в категориях современного межрелигиозного диалога, сам эпизод очень точно выражает его понимание диалога.

Этот эпизод исторически засвидетельствован, и память о нём передавалась в первую очередь через изобразительное искусство, что особенно важно, ведь во времена Франциска грамота была уделом немногих, тогда как язык образов был понятен гораздо более широкой аудитории. После двух неудачных попыток Франциск в третий раз отправляется в Святую Землю с V Крестовым походом, созванным Папой Иннокентием III. В то время для ревностного христианина было нормальным присоединиться к Крестовому походу для освобождения Святых мест, и Франциск обещал послушание Папе, однако, согласно биографическим источникам, он был движим желанием мученичества и проповеди Евангелия «сарацинам».

Крестоносцы же, следуя стратегическим соображениям, вместо Палестины вторглись в Египет и осадили Дамиетту, резиденцию султана, который в то время правил и землями Святых мест. Столкнувшись с внутренними проблемами в управлении султанатом, султан предложил крестоносцам сначала Иерусалим, а затем и всю Святую Землю в обмен на прекращение осады, но Папский легат оба раза отказался, надеясь на помощь императора Фридриха II в восстановлении влияния на Востоке. Именно в этот критический момент и происходит встреча Франциска с султаном: во время перемирия безоружный Франциск испрашивает у Легата разрешения встретиться с правителем и поговорить с ним.

Обычно иконография, как, например, фрески Джотто в Ассизи и Флоренции, акцентирует внимание на так называемом «испытании огнём», которого, вероятно, не было в действительности, — таким образом художник с христианской стороны возвеличивал Франциска-героя среди высокомерных противников. Однако среди самых ранних изображений этого эпизода выделяется «Икона Барди» (Tavola Bardi) из капеллы Барди в базилике Санта-Кроче во Флоренции, приписываемая Коппо ди Марковальдо и созданная между 1245 и 1250 годами. На этой иконе Франциск проповедует султану и толпе сарацинов, держа в руках Евангелие и жестом правой руки словно благословляя слушателей, которые, в свою очередь, оказывают ему внимание и уважение, сидя в комфортных позах и устремляя взоры к проповеднику, а двое даже простирают к нему руки. Эта картина, лишённая образа врага, вероятно, наиболее близка к историческому событию.

Именно это изображение позволяет нам глубже понять суть диалога для святого Франциска и францисканства. Для Франциска нормой диалога был Христос и Евангелие, ведь Он пришёл на землю не чтобы победить грешника, но чтобы спасти его от греха. Так и Франциск предстаёт перед султаном и сарацинами безоружным, с Евангелием в руках, проповедуя «мир и добро», проистекающие из встречи с Сыном Божьим, нисколько не отступая от своей идентичности верующего во Христа и проповедуя прежде всего примером собственной жизни — норма, которая позже войдёт в главу XVI «Устава, не утверждённого буллой».

Безоружный Франциск говорит с султаном не как с врагом, которого нужно победить, а как с братом, которого нужно спасти «силой» Евангелия, и сарацины с султаном, понимая эти намерения, отвечают ему внимательным и уважительным слушанием. Для подлинного диалога необходимо взаимное уважение, и Франциск уважает достоинство султана, проистекающее из того, что он тоже человек, сын Божий и, следовательно, брат собеседника. Франциск не ищет конфликта, но точки соприкосновения, и благословляет собеседников, воплощая то, что сегодня назвали бы «культурой встречи», где диалог является подлинным «образом жизни».

Следовать за Христом для Франциска означало вести непрерывный диалог с Богом, со всем творением, с братьями и сёстрами, где диалог становится синонимом служения в смирении, с Евангелием в руках, потому что все возлюблены Богом и все могут испытать Его любовь и обрести спасение. Встреча безоружных Франциска и султана в разгар военной осады не оказала прямого влияния на конфликт и не привела к обращению султана, однако этот эпизод не был провалом, и мы до сих пор помним его как пример диалога и взаимного уважения, а с того времени именно Братья Меньшие несут служение в Святой Земле.

Таким образом, если цель Церкви состоит в том, чтобы возвещать Христа, Который есть «Путь, Истина и Жизнь», и «укреплять единство и любовь между людьми», ибо мы «не можем в истине призывать Бога, Отца всех, если отказываемся по-братски обходиться с некоторыми людьми, сотворёнными по образу Божию», то, конечно, не случайно, что последние Папы, исполняя и развивая призывы Декларации «Nostra Aetate», без колебаний предлагают всем модель Франциска Ассизского — святого, который не отрёкся от своей христианской идентичности и вступил в диалог со всеми людьми и со всем творением.

бр. Стефано Инверницци, OFM

Этот материал впервые опубликован в журнале «Францисканское призвание».

Свежие номера журнала публикуются в одноименной группе в Телеграм.

Полистать номера 2025 года в PDF:

Францисканское Призвание № 1 (17) 25