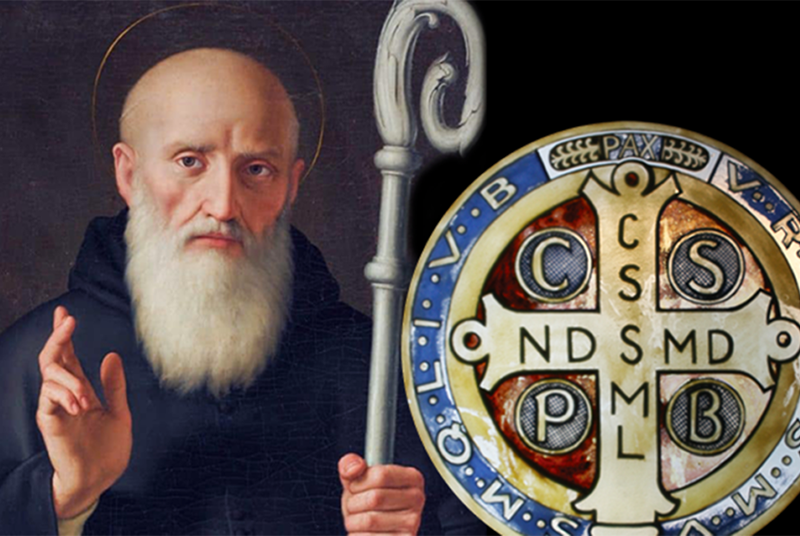

11 июля – день памяти св. Бенедикта Нурсийского, основоположника западного монашества и небесного покровителя Европы. В этот день делимся переводом катехизации Папы Бенедикта XVI, посвященной этой значимой фигуре в истории Вселенской Церкви.

Сегодня я хотел бы поговорить о Бенедикте, основателе западного монашества и покровителе моего Понтификата.

Начну со слов, которые святой Григорий Великий написал о святом Бенедикте: «Человек Божий, который сиял на этой земле среди стольких чудес, был столь же блестящим в красноречивом изложении своего учения» (ср. Диалоги II, 36). Великий Папа написал эти слова в 592 году нашей эры. Святой монах, который умер всего 50 лет назад, продолжал жить в памяти людей и особенно в процветающем монашеском Ордене, который он основал.

Святой Бенедикт Нурсийский своей жизнью и своей деятельностью оказал фундаментальное влияние на развитие европейской цивилизации и культуры. Самым важным источником о жизни Бенедикта является вторая книга Диалогов святого Григория Великого. Это не биография в классическом смысле. В соответствии с идеями своего времени, приводя пример реального человека — в данном случае святого Бенедикта — Григорий хотел проиллюстрировать восхождение на вершину созерцания, которое может быть достигнуто теми, кто предаёт себя Богу. Поэтому он даёт нам модель человеческой жизни в восхождении к вершине совершенства. Святой Григорий Великий также рассказывает в этой книге «Диалогов» о многих чудесах, совершённых святым, и здесь он также не просто желает рассказать что-то любопытное, но скорее показать, как Бог, увещевая, помогая и даже наказывая, вмешивается в практические ситуации человеческой жизни. Целью Григория было показать, что Бог — это не далёкая гипотеза, помещенная в начало мира, но присутствует в жизни человека, каждого человека.

Эта точка зрения «биографа» также объясняется в свете общего контекста его времени: на рубеже пятого и шестого веков «мир был опрокинут колоссальным кризисом ценностей и институтов, вызванным крахом Римской империи, вторжением новых народов и упадком нравов». Но в этой ужасной ситуации, здесь, в этом самом городе Риме, Григорий представил святого Бенедикта как «светящуюся звезду», чтобы указать путь из «чёрной ночи истории» (ср. Иоанн Павел II, 18 мая 1979 г.). Фактически, работа святого и, в частности, его Правило должны были оказаться вестниками подлинной духовной закваски, которая в течение столетий, далеко за пределами границ его страны и времени, изменила облик Европы после падения политического единства, созданного Римской империей, вдохновив новое духовное и культурное единство, единство христианской веры, разделяемой народами континента. Так возникла реальность, которую мы называем «Европой».

Святой Бенедикт родился около 480 года. Как сказал святой Григорий, он пришел «ex provincia Nursiae» — из провинции Норча. Состоятельные родители отправили его учиться в Рим. Однако он недолго оставался в Вечном городе. В качестве вполне правдоподобного объяснения Григорий упоминает, что молодого Бенедикта оттолкнул распутный образ жизни многих его сокурсников, и он не хотел совершать тех же ошибок. Он хотел только угодить Богу: «soli Deo placere desiderans» (II Dialogues, Prol. 1). Таким образом, ещё до окончания учебы Бенедикт покинул Рим и удалился в уединение в горы к востоку от Рима. После недолгого пребывания в деревне Энфиде (сегодня Аффиле), где некоторое время жил с «религиозной общиной» монахов, он стал отшельником в соседней местности Субиако. Он жил там в полном одиночестве в течение трёх лет в пещере, которая стала сердцем бенедиктинского монастыря, называемого «Сакро Спеко» (Святой грот) с раннего Средневековья. Период в Субиако, время уединения с Богом, был временем взросления для Бенедикта. Именно здесь он перенёс и преодолел три основных искушения каждого человека: искушение самоутверждения и желание поставить себя в центр, искушение чувственности и, наконец, искушение гнева и мести. Фактически, Бенедикт был убеждён, что только преодолев эти искушения, он сможет сказать другим полезное слово о ситуациях их собственной нужды. Таким образом, успокоив свою душу, он мог полностью контролировать побуждения своего эго и тем самым создавать мир вокруг себя. Только тогда он решил основать свои первые монастыри в долине Анио, недалеко от Субиако.

В 529 году Бенедикт покинул Субиако и поселился в Монте-Кассино. Некоторые объясняли этот шаг как побег от интриг завистливого местного клирика. Однако эта попытка объяснения вряд ли оказалась убедительной, поскольку внезапная смерть последнего не побудила Бенедикта вернуться ( II Диалоги, 8). На самом деле, это решение было принято, потому что он вступил в новую фазу внутренней зрелости и монашеского опыта. По словам Григория Великого, исход Бенедикта из отдалённой долины Анио на Монте-Кассио — плато, возвышающееся над обширной окружающей равниной, которое можно увидеть издалека — имеет символический характер: скрытая монашеская жизнь имеет свой собственный смысл существования, но монастырь также имеет своё общественное назначение в жизни Церкви и общества, и он должен придать видимость вере как силе жизни. Действительно, когда земная жизнь Бенедикта закончилась 21 марта 547 года, он оставил своим Уставом и семьёй бенедиктинцев такое наследие, которое приносило плоды в прошедших столетиях и до сих пор приносит плоды по всему миру.

На протяжении всей второй книги своих «Диалогов» Григорий показывает нам, как жизнь святого Бенедикта была погружена в атмосферу молитвы, основу его существования. Без молитвы нет опыта Бога. Однако духовность Бенедикта не была чем-то внутренним, оторванным от реальности. В тревоге и смятении своего дня он жил под пристальным взглядом Бога и таким образом никогда не терял из виду обязанности повседневной жизни и человека с его практическими потребностями. Видя Бога, он понимал реальность человека и его миссию. В своём Правиле он описывает монашескую жизнь как «школу служения Господу» (Прол. 45) и советует своим монахам: «пусть ничто не будет предпочтительнее Дела Божьего» [то есть Божественной Службы или Литургии Часов] (43, 3). Однако Бенедикт утверждает, что в первую очередь молитва — это акт слушания (Прол. 9-11), который затем должен быть выражен в действии. «Господь ждёт каждый день, чтобы мы ответили на Его святые увещания делами» (Прол. 35). Таким образом, жизнь монаха становится плодотворным симбиозом действия и созерцания, «дабы Бог прославлялся во всем» (57, 9). В отличие от поверхностного и эгоцентричного самоисполнения, сегодня часто превозносимого, первым и необходимым обязательством ученика святого Бенедикта является искреннее искание Бога (58, 7) на пути, начертанном смиренным и послушным Христом (5, 13), любовь к которому он должен поставить превыше всего (4, 21; 72, 11), и таким образом, в служении другому, он становится человеком служения и мира. В упражнении послушания, практикуемого верой, вдохновленной любовью (5, 2), монах достигает смирения (5, 1), которому Правило посвящает целую главу (7). Таким образом, человек всё больше уподобляется Христу и достигает истинной самореализации как существа по образу и подобию Божьему.

Послушание ученика должно соответствовать мудрости аббата, который в монастыре «считается занимающим место Христа» (2, 2; 63, 13). Фигура аббата, которая описана прежде всего в главе II Устава профилем духовной красоты и требовательной преданности, может считаться автопортретом Бенедикта, поскольку, как писал св. Григорий Великий, «святой муж не мог учить иначе, как так, как он сам жил» (ср. Диалоги II, 36). Аббат должен быть одновременно нежным отцом и строгим учителем (ср. 2, 24), истинным воспитателем. Непреклонный в отношении пороков, он, тем не менее, призван прежде всего подражать нежности Доброго Пастыря (27, 8), «служить, а не властвовать» (64, 8), чтобы «показать всем доброе и святое больше делами, чем словами», и «иллюстрировать божественные заповеди своим примером» (2, 12). Чтобы иметь возможность принимать ответственные решения, настоятель должен также быть человеком, который прислушивается к «взглядам братьев» (3, 2), потому что «Господь часто открывает самым молодым, что лучше» (3, 3). Это положение делает Правило, написанное почти 15 веков назад, удивительно современным! Человек с общественной ответственностью даже в узких кругах всегда должен быть человеком, который умеет слушать и учиться на том, что он слышит.

Бенедикт описывает написанное им Правило как «минимальное, просто начальный набросок» (ср. 73, 8); на самом деле, однако, он предлагает полезные указания не только для монахов, но и для всех, кто ищет руководства на своём пути к Богу. Благодаря своей умеренности, гуманности и трезвому различению существенного и второстепенного в духовной жизни, его Правило сохранило свою просветляющую силу и по сей день. Провозгласив святого Бенедикта покровителем Европы 24 октября 1964 года, Павел VI намеревался признать чудесную работу, которую святой совершил своим Правилом для формирования цивилизации и культуры Европы. Недавно выйдя из века, который был глубоко ранен двумя мировыми войнами и крахом великих идеологий, ныне оказавшихся трагическими утопиями, Европа сегодня находится в поисках своей собственной идентичности. Конечно, для создания нового и прочного единства важны политические, экономические и юридические инструменты, но также необходимо пробудить этическое и духовное обновление, которое опирается на христианские корни континента, иначе новая Европа не может быть построена. Без этого жизненно важного сока человек подвергается опасности поддаться древнему искушению искать искупления себя своими силами — утопии, которая разными способами в Европе 20-го века, как указал Папа Иоанн Павел II, вызвала «беспрецедентный регресс в истерзанной истории человечества» ( Обращение к Папскому совету по культуре, 12 января 1990 г.). Сегодня, в поисках истинного прогресса, давайте также прислушаемся к Правилу святого Бенедикта как к путеводной звезде на нашем пути. Великий монах по-прежнему является истинным мастером, в школе которого мы можем научиться владеть истинным гуманизмом.

Папа Бенедикт XVI,

Генеральная аудиенция 9 апреля 2008 г.

Источник (англ.): Saint Benedict of Norcia

Перевод: Сергей Сабсай