«Слава Иисусу Христу!» – этим радостным, хотя и уже довольно степенным приветствием католики обязаны основателю ордена нищих иезуатов. Только тогда, около шести веков назад, блаженный Иоанн не раскланивался с прихожанами на пороге храма, а жаждал ворваться прямиком в ад, чтобы и там вопить: «Viva, riviva il santissimo nome di Gesù!»

В середине четырнадцатого века, вскоре после завершения бедствий Чёрной смерти, Тоскану охватила новая горячка: по ней носился взъерошенный горлопан с толпой оборванцев, заражая дурашливостью почтенных людей и целые монастыри. Наговорившись с ним, даже учёные доминиканцы начинали вести себя непристойно: изображали пьяных, таскали навоз. «Божий человек», как его именовали последователи, выкрикивал имя Иисуса, словно это был призыв к бою, сулил близость Христа и восхвалял бедность, постыдную бедность, святую бедность в ушлых благолепных городах. Неудивительно, что к его бродягам приглядывается инквизиция; и снова не удивительно, что Папа благоволит им.

«Довольно близко подошёл к тому, что мы в данной работе понимаем под юродством, итальянский святой Джованни Коломбини», – считает С. А. Иванов, исследователь священного сумасбродства. Да, это был необычный тип. Бесшабашный или, как теперь бы сказали, «отмороженный». В нём и без того экстравагантный подвиг юродства помножился на итальянский темперамент. Но в нём же этот порыв смирялся перед Церковью и товариществом.

Есть соблазн счесть его подражателем святого Франциска Ассизского – их роднит и упоение Бедностью, и призвание к апостольству; оба заложили основы конгрегаций, причём, первая из них имела куда более завидную судьбу. Иоанн, правда, не купеческий сын, а сам человек дела; обращение его происходит в зрелых летах и куда внезапнее. В нём нет поэтического очарования, юношеской чистоты. Он больше напоминает кого-то из ветхозаветных пророков. Если Франциск светит и согревает, то Иоанн оглушает и опаляет. Его житие переполнено всеми возможными существительными и прилагательными, описывающими пыл, огонь, горячность, и Иоанн в буквальном смысле обжигает при прикосновении. Говорят, похожим свойством обладают тибетские йоги «туммо», с той существенной разницей, что они управляют температурой своего тела сознательно, а сиенский юродивый принадлежал только Иисусу, а уж никак не самому себе.

Не потому ли, что ему душно в собственной плоти (да ещё в подражание Марии Египетской), наш святой сам почти гол и последователей испытывает публичным раздеванием? Об этом странно читать и, представляю, как странно было наблюдать воочию. Стыд и позор? Да. И больше того: mortificazione, «самоумерщвление». Тот век, век чумы и мятежей, особенно был щедр на иконографию «плясок смерти», где вели хоровод короли и епископы, красавицы и монахи, каждый в сопровождении собственного ехидного скелета, прочащего конец всему земному. На некоторых из изображений этого жанра в роли Смерти выступает не привычный скелет, а голый лысоватый человек. Нагой – это тот, кто лишён всех признаков своего статуса, он вне общества, а значит – мёртв. Здесь нет ничего общего с эксгибиционизмом, но не удивительно, что один из учеников бл. Иоанна, пройдя инициацию с публичным обнажением, говорил, что легче умереть. Умереть и – как умерший и воскресший – принять Христа. Поэтому, наверно, обнажённость – это одеяние многих юродивых, среди которых для нас знакомейшим является Василий Блаженный.

Да, нам предстоит чтение о юродивом, об асоциальном святом (для основателя ордена он оказался чересчур неподражаем, и в дальнейшем его конгрегация не отличалась оригинальной харизмой, а запомнилась деловитой заботой о больных, перепиской книг, изготовлением часов и водки), который, однако, в некоторых чёрточках загадочно перекликается с духовными поисками эпохи. Так, его страстное почитание святого Имени удивляет некоторым сходством с исихастским благочестием (не забудем, что Палама – это тоже XIV век!) и вместе с тем противоположно ему, даже симметрично, ведь делание Иоанна не в том, чтобы молчать в келье, а, наоборот, кричать и бегать! (Почитание пламенного Имени Иисусова позже вновь возродится в проповеди Бернардина Сиенского, благодаря рвению которого мы и теперь повсюду в католических храмах видим «IHS» – имя-образ.) Как и положено классическому средневековому святому, Иоанн исцеляет больных, умножает еду в годину нехватки, благоговеет перед прокажённым, вылизывает струпья, как пёс из евангельского повествования о бедном Лазаре. Узнаваемые черты. Шаблоны. Даже феноменальные совпадения, отмеченные Марком Блоком в «Апологии истории»: «Когда читаешь…, что церковь отмечает в один и тот же день праздник двух своих деятелей, которые оба умерли в Италии; что обращение одного и другого было вызвано чтением «житий святых»; что каждый из них основал монашеский орден с названием, происходящим от одного и того же слова: что оба эти ордена были затем упразднены двумя Папами-тезками, так и хочется сказать, что, видимо, в мартиролог по ошибке вписали одну и ту же личность под двумя именами. Между тем, это чистая правда: ставши монахами под влиянием биографий праведников, блаженный Джованни Коломбини основал орден иезуатов, а святой Игнатий Лойола – орден иезуитов; оба умерли 31 июля (первый близ Сиены в 1367 г., второй в Риме в 1556); орден иезуатов был упразднен Папой Климентом IX, а Братство Иисусово – Климентом XIV».

Но иезуиты до сих пор распространены по миру, а иезуаты – уже только в энциклопедическом словаре. Так почему же мы читаем о блаженном Иоанне, чем он может привлечь внимание?

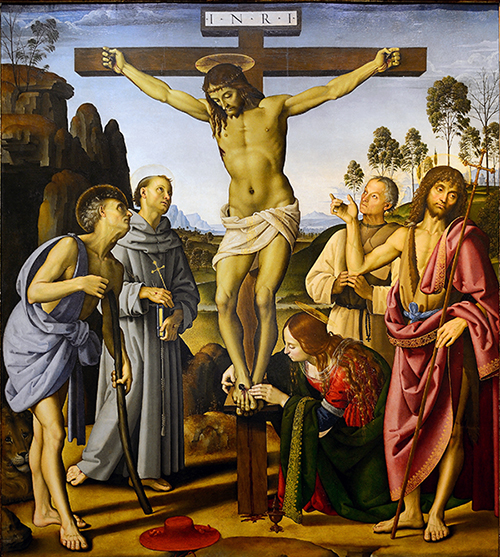

Во времена, когда христианская вера стала чем-то естественным и незаметным, как воздух, Иоанн Сиенский пытается заново явить своим соотечественникам невидимое. Франциск служил живым образом Христа, Иоанн же всегда немного будто в стороне, чуть сзади (как на известной картине Перуджино, где его отгораживает от зрителя указующий жест Крестителя), ведь его самое страстное желание – донести до всех Имя, почти осязаемое, и его шумные спутники всё поют да танцуют, изо всех сил стараясь согреть мир в преддверии наступающей Осени.

Впрочем, нашему святому в качестве персонажа повезло дважды. Во-первых, он попал на перо бойкому и небесславному автору эпохи Кватроченто, флорентинцу Фео Белькари, который составил на основе оригинальных материалов его «Житие». Книга эта, во-вторых, не была забыта, а переиздавалась потом из века в век, благодаря одобрению святого Филиппа Нери, причём в предисловиях викторианского века забавно читать оправдания того рода, что, хотя в поведении блаженного Иоанна много выходящего за рамки приличия, но ведь безупречный «Апостол Рима» рекомендовал… Так один «Божий шут» оценил другого и сам подшутил с его помощью над своими серьёзными почитателями. И доля правды в этой шутке велика.

Переводя текст, я всё больше понимаю и интерес Белькари, и почтение св. Филиппа. От речей странного странника из Сиены и от каждой страницы его жития, и от самой судьбы веет завораживающей недосказанностью. В сплошном потоке повествования, где предложения стыкуются в почти непрерывный спешный поток, то и дело зияют разрывы, словно автор замирает и любуется: чудом, фразой, тайной. И если Франциска понимали даже птицы, то Иоанна едва ли понимали люди, однако поддавались напору, чтобы потом разогнуться, как трава после порыва бури, и вздохнуть: «Что это было?».

Пару слов необходимо сказать и о составителе «Жития». Фео (возможно, сокращение от «Маффео» или «Альфео») Белькари (1410-1484) представляет всем знакомый, как кажется, типаж возрожденческого гуманиста. Формально принадлежа к цеху шерстянщиков «Лана», он, разумеется никогда в жизни, не работал руками. Почтенный член городского правления, отец семейства (одна из дочерей – монахиня), клиент дома Медичи, среди современников Фео прославился сочинением духовных песен и восстановлением подзабытых публичных мистерий. Последующие же века больше оценили его «Житие», написанное на народном наречии и радующее итальянского читателя простотой и чистотой слога, которую нам вряд ли удастся уловить. Впрочем, я думаю, многие отметят забавное соседство книжного стиля и почти вульгарной непосредственности, знакомое по «Цветочкам». Белькари работает со словом не просто как литератор; человек вполне искренней веры, он к своему герою относится почтительно и, как истинный агиограф Средневековья, словно пребывает в постоянном, непосредственном, молитвенном общении со своим блаженным Иоанном.

Трудно представить, о чём думал автор, когда адресовал своё детище «великолепному» Джованни Медичи; книгу о богаче, отвергшем богатство, – богачу, своим достоянием дорожащему, и ведь не только в имущественном его выражении; наверняка, тёзка святого ни секунды не намеревался расстаться ни со своими заурядными страстями, ни с излишествами, ни с властью и олицетворяющими её злоупотреблениями. Вряд ли Белькари рассчитывал преподать урок своему первому читателю и внушить жажду подражания. Но и не дразнил же!

Впрочем, мы, люди современности, по своему бытовому комфорту и развитию чувства личной неповторимости мало в чём уступаем флорентийским патрициям. Так что же нам может сообщить сумасбродный сиенец?

Константин Чарухин