Первая публикация из авторского цикла Анджело Лорети, посвященного итальянскому писателю, журналисту и карикатуристу XX века Джованнино Гуарески.

Ключ к мировоззрению Гуарески кроется в парадоксальных обстоятельствах его судьбы. Он родился 1 мая 1908 года — в День труда — в самом сердце «красной» Эмилии, в Фонтанелле-ди-Роккабьянка. Ещё символичнее то, что его семья жила прямо над помещением Социалистического кооператива.

Спустя несколько часов после рождения младенца взял на руки и представил собравшимся товарищам профсоюзный деятель Джованни Фараболи — будущий прообраз Пеппоне: «Товарищи, сегодня родился новый товарищ [то есть, «новый коммунист»]!». И хотя, по словам самого Гуарески, «никогда, конечно, пророчество не оказывалось столь ошибочным», он признавался: «С той минуты я продолжаю чувствовать тепло тех рук, и когда слышу звуки «Интернационала», я не могу не растрогаться». Годы спустя, когда бескомпромиссный социалист Фараболи умирал в бедности и забвении в богадельне, единственным, кто продолжал его навещать, был именно Гуарески.

Таким образом, Джованнино вырос в уникальном сплаве влияний. Особую роль играла мать, учительница Лина Медоллаги (ставшая позже прообразом «старой учительницы» в «Малом мире»). Она воплощала принцип «Бог, Родина, Семья», была убеждённой монархисткой и глубоко верующей католичкой, оставаясь стержнем, скреплявшим семью. От семьи и от духа эпохи Гуарески унаследовал приверженность идеалам Рисорджименто — веру в национальное единство.

Именно на основе этой двойной — культурной и мировоззренческой — принадлежности, к католическому миру матери и социалистическому миру отца и Фараболи, сформировалась удивительная способность Гуарески отличать дурные идеи от людей, их исповедующих, и бороться со злом, никогда не теряя уважения к противнику как к человеку.

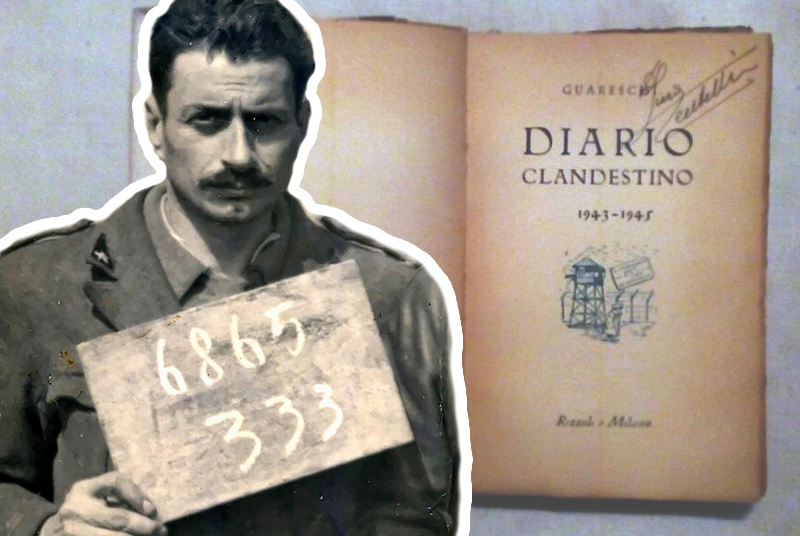

Преобразование в сердце ада: опыт лагеря

В трагическую эпоху — двадцатилетие фашизма, войну и её последствия — возникает закономерный вопрос: какое место может занимать в ней юмор? У Гуарески, человека твёрдых принципов (убеждённого католика и монархиста), юмор стал не просто уместным, но превратился в орудие свободы и форму нравственного свидетельства.

После 8 сентября 1943 года, будучи капитаном артиллерии, он отказался присягнуть Итальянской социальной республике (Республике Сало) и был депортирован в немецкие и польские лагеря для военнопленных. Два года он выживал на менее чем 600 граммах хлеба в день, видя смерть товарищей и рискуя собственной жизнью. Он ушёл на фронт, веся почти 100 килограммов, а вернулся весом 40 кг. Он оставил дома жену, сына и дочь, которой ещё не видел. Он мог этого избежать: он уже был известным журналистом и писателем; многие, даже немецкие издатели, пытались его спасти. Но его ответ был твёрд: его место было там.

В самом глубоком тексте того периода — «Тайном дневнике» – Гуарески подводит личный итог этого опыта следующими словами:

«Что касается меня, вся история здесь. Банальнейшая история, в которой я имел вес ореховой скорлупки в бушующем океане, и из которой я выхожу без ленточек и без медалей, но победителем, потому что, несмотря ни на что и ни на кого, мне удалось пройти через этот катаклизм, никого не возненавидев. Более того, мне удалось вновь обрести драгоценного друга: самого себя».

Гуарески признаёт своё человеческое ничтожество («вес ореховой скорлупки»), но в этом смирении и заключается его победа: сохранение человечности и отсутствие ненависти. Лагерь для него стал не местом уничтожения, а горнилом, в котором сгорел «старый» человек, одержимый внешними амбициями, и родился «новый», обретший самого себя — свою непоколебимую, богоданную суть. Его юмор родился именно из этой внутренней свободы: когда тело в плену, смех становится последним неприступным бастионом духа.

В знаменитой главе «Уважаемая Германия» (Signora Germania) это прозрение выражено с предельной ясностью и силой. Это «письмо» Германии представляет собой гимн духовной независимости, написанный за колючей проволокой.

Уважаемая Германия,

ты поместила меня за колючую проволоку и стережёшь, чтобы я не вышел. Напрасно, уважаемая Германия: я не выйду, но войдёт кто захочет. Войдут мои родные, войдут мои воспоминания.

И это ещё ничто, уважаемая Германия: потому что войдёт и Сам Господь и научит меня всем вещам, запрещённым твоими уставами.

Уважаемая Германия, ты обыскиваешь мой мешок и роешься в стружках моей подстилки. Напрасно, уважаемая Германия: ты ничего не найдёшь, а между тем там спрятаны документы первостепенной важности. План моего дома, тысяча образов моего прошлого, проект моего будущего.

И это всё ещё ничто, уважаемая Германия. Потому что есть там и большая топографическая карта масштабом 1:25000, на которой с величайшей точностью отмечено место, где я смогу вновь обрести веру в божественную справедливость.

Уважаемая Германия, ты негодуешь на меня, но напрасно. Потому что в тот день, когда, охваченная гневом, ты зашумишь какой-нибудь из своих тысяч машин и распрострёшь меня на земле, ты увидишь, что из моего неподвижного тела поднимется другой я, прекраснее прежнего. И ты не сможешь надеть жетон ему на шею, потому что он улетит прочь, за колючую проволоку, и будет таков.

Человек устроен так, уважаемая Германия: снаружи это нечто, чем очень легко командовать, но внутри есть другой, и им командует лишь Господь Бог.

И вот тебе, уважаемая Германия, облом.

Против любого Левиафана

Объектом критики Гуарески в «письме» Германии является не только конкретный нацистский тоталитаризм. Через его образ он прозревает и обличает саму сущность современности, которая за исповедуемой свободой порождает новые, столь же цепкие и всепроникающие формы контроля над людьми и стандартизации. «Уважаемая Германия» становится символом любой системы — политической, идеологической, социальной, — которая, претендуя на тотальное управление реальностью («твои уставы»), покушается на внутренний суверенитет личности.

Лагерная администрация, со всей её механистической мощью, контролирует пространство, тела, движения. Но её власть заканчивается у границы внутреннего мира человека. Гуарески объявляет этот внутренний мир неприступной крепостью, куда не имеет доступа ни одна тоталитарная машина — будь она коричневой, красной или облачённой в одежды «прогресса». «Другой я», которым командует только Бог, — это и есть та самая бессмертная личность, «внутренний ребёнок», нетронутая душа, которую невозможно поставить на учёт, промаркировать жетоном или подчинить уставу. Физическое уничтожение лишь освобождает её.

В этом — радикально христианский ответ любой тирании: признание абсолютной власти Бога делает человека абсолютно свободным от любой земной системы, стремящейся к тотальному господству. Его ирония («облом») — это оружие духа, которое оказывается сильнее любой внешней мощи, ибо оно направлено против самой претензии современного Левиафана подчинить себе не только поступки, но и мысли, веру и самую душу человека.

«Тайный дневник», написанный в самом сердце лагерного ада, раскрывает главное прозрение Гуарески: пережитое им внутреннее раздвоение. Он увидел, как от него отдалился «старый» человек, и остался новый — свободный даже в абсолютной неволе, потому что признал свою тотальную зависимость от Бога.

«Я был заперт, но и вышел из самого себя: выйдя из плоти, я отступил внутрь себя и стал удаляться, и вместе со мной удалялись все мои привязанности и интересы, но так легко и осмысленно, как будто у меня забрали цветок, и от него у меня остались лишь аромат и цвет. Я найду другого себя, который ждёт меня снаружи, по ту сторону ограды, чтобы забрать меня… И я осознал, что получу его обратно. Но я всегда останусь по ту сторону. Если бы я был таким пленником бесконечно, этот плен не отнял бы моей свободы».

Такое понятие о свободе как принятии зависимости стало его христианским противоядием от отчаяния. В итальянских школах читают «Человек ли это?» Примо Леви — трагический гимн отчаянию и распаду человека под натиском системы. К нему следовало бы добавить «Тайный дневник» Гуарески – книгу надежды, рождённой в том же аду, но из иного источника. Гуарески понял одну чрезмерной важности вещь: человек абсолютно свободен только в тот момент, когда осознаёт, что всецело зависит от Бога. В момент признания своего предела — предела быть творением — в нём происходит перерождение. Его «я» раскалывается: эмпирическое, страдающее тело остаётся в плену, а подлинное «я» — душа — выходит за пределы колючей проволоки и обретает невидимую свободу. Это путь, противоположный пути современного человека, который, веря только в себя и в свою свободу, на самом деле становится рабом моды, идеологий, конформизма.

Ярче всего он выразил этот конфликт между подлинным и искусственным, между простотой веры и суетой «культуры», в отрывке, где противопоставляет человека из сельской низменности — человека традиции — горожанину, современному «культурному» человеку.

«В больших городах люди в первую очередь озабочены тем, чтобы жить оригинально (отсюда и объясняются такие вещи, как экзистенциализм, которые ничего не значат, но создают иллюзию жизни иначе). Вместо этого, в деревнях [Паданской] низменности рождаются, живут, любят, ненавидят и умирают по обычным, условным схемам. И люди, если оказываются вовлечены в истории, которые являются плагиатом «Романьольской крови» или «Сельской чести» или другой литературной чепухи, жалуются, что это банальные, старые как мир истории. Но в конце концов, опустив подтяжки: жители низменности оказываются под землей точно так же, как и городские литераторы, с той разницей, что городские литераторы злятся больше, чем деревенские, потому что горожанам жаль не только умирать, но и умирать банально, в то время как деревенским просто жаль, что они больше не смогут дышать. Культура — величайшая мерзость во вселенной, потому что она обманывает».

Вот необычайно радикальное утверждение, вытекающее прямо из лагерного опыта. Таким образом, с точки зрения Гуарески, столкнувшегося с голой истиной человеческого существования (голод, холод, смерть), вся претенциозная суета «культурной» жизни, вся погоня за оригинальностью кажутся гигантским самообманом. «Культура» здесь — не накопление мудрости, а набор условностей, ритуалов и интеллектуальных поз, призванных скрыть экзистенциальную «банальность» жизни и смерти. Житель [Паданской] низменности, принимающий эту банальность как данность, оказывается ближе к истине, чем городской интеллектуал, бунтующий против неё. Гуарески отметил, что мы стоим перед жёстким выбором: гнаться за иллюзией «глубокой» и «оригинальной» жизни, отравляющей душу тщеславием, или принять «банальную» правду своего творческого предела и жить в простоте и честности. Его маргинализация произошла именно потому, что он осмелился назвать этот выбор и указать на ложь, в которую так удобно было верить.

Послевоенное время и двойная битва

Из немецкого лагеря вышел преображённый человек — не просто блестящий юморист журнала «Бертольдо», каким он был прежде, а свидетель, коснувшийся дна человеческого существования и поднявшийся оттуда с верой, закалённой, как сталь.

С 1945 года, едва ступив на итальянскую землю, он был сразу же вовлечён Анджело Ридзоли в создание журнала «Кандидо». Под его руководством еженедельник меняет свою суть: это уже не просто юмористический листок, а политическое оружие, окоп, с которого ведётся беспощадная культурная битва. Гуарески с пророческой ясностью понял, что нельзя оставлять «души, разум и сердца людей» на растерзание наступающему тоталитарному спруту.

Важно понять: его вовлечённость не была интеллектуальной игрой. Это был выбор, сопряжённый с реальной смертельной опасностью. «Красные бригады» и ГАП держали его на прицеле. Его жизнь годами находилась под угрозой — до такой степени, что некоторые читатели «Кандидо» по собственной инициативе организовывали группы охраны, которые, без его ведома, сопровождали его от дома до редакции. Он боролся с коммунизмом тотально, яростно, потому что воспринимал его не как одного из политических противников, а как метафизическую силу, чья конечная цель — «уничтожить человека, уничтожить душу человека, уничтожить саму идею Бога».

Он был первым в послевоенные годы, кто в своей рубрике «Мексика Италии» с указанием имён и фамилий обличал бойню в «треугольнике смерти» (Triangolo della morte) в Эмилии — зоне на северо-востоке Эмилии-Романьи, где в 1946–1950 годах левые формирования совершали убийства и акты запугивания против политических оппонентов, землевладельцев и священников.

Гуарески создавал предвыборные лозунги, которым суждено было войти в историю, такие как «В тайне кабины для голосования Бог тебя видит, а Сталин — нет», а также плакат с солдатом Итальянской армии в России, лично одобренный Папой Пием XII. Его «Кандидо» был маяком, отвергавшим заговор молчания и освещавшим тёмные стороны молодой демократии.

Судебные процессы и тюрьма

Его принципиальность дорого ему обошлась. Первый судебный процесс стал знаковым уже в 1950 году: как заместитель главного редактора «Кандидо» Гуарески был осуждён за карикатуру на президента Луиджи Эйнауди, изображавшую бутылки вина «Nebiolo Senatore» в роли «сенаторов». Наказание тогда было условным.

Однако гораздо серьёзнее было дело 1954 года. «Кандидо» опубликовал два письма, приписываемые Альчиде Де Гаспери, в которых тот якобы призывал союзников в 1944 году бомбить Рим, чтобы подорвать дух населения. Гуарески, заказавший экспертизу у известного графолога, был убеждён в их подлинности. Суд, однако, оказался спорным: результаты почерковедческой экспертизы проигнорировали, а вердикт вынесли на основе общих соображений и показаний официальных свидетелей. Гуарески был приговорён к 12 месяцам тюрьмы, к которым добавилось условное наказание по делу Эйнауди.

Он отбыл 409 дней, став единственным журналистом такой известности в истории Итальянской Республики, кто понёс подобное наказание. Гуарески всегда отказывался просить о помиловании или подавать апелляцию, считая своим долгом принять несправедливость, будучи уверенным в своей правоте. Более поздние исторические исследования (например, работы Миммо Францинелли) склоняются к выводу, что письма всё же были поддельными. Тем не менее, это дело навсегда осталось мрачным символом эпохи ожесточённых политических схваток.

Смерть и обретённое наследие

Джованнино Гуарески умер от сердечного приступа 22 июля 1968 года в Червии, подорвав здоровье в годы вынужденной изоляции. Похороны в Ронколе-Верди были скромными — на них присутствовали в основном местные жители и несколько друзей. В гроб родные положили символичные предметы: карандаш карикатуриста, молоток страстного мастера на все руки (bricoleur), туфельку его дочери Карлотты (рождение которой он не видел, находясь в тюрьме) и корочку сыра с отпечатком зубов его сына Альберто — реликвии любви, хранимые со времени его плена.

Продолжение следует…

Анджело Лорети