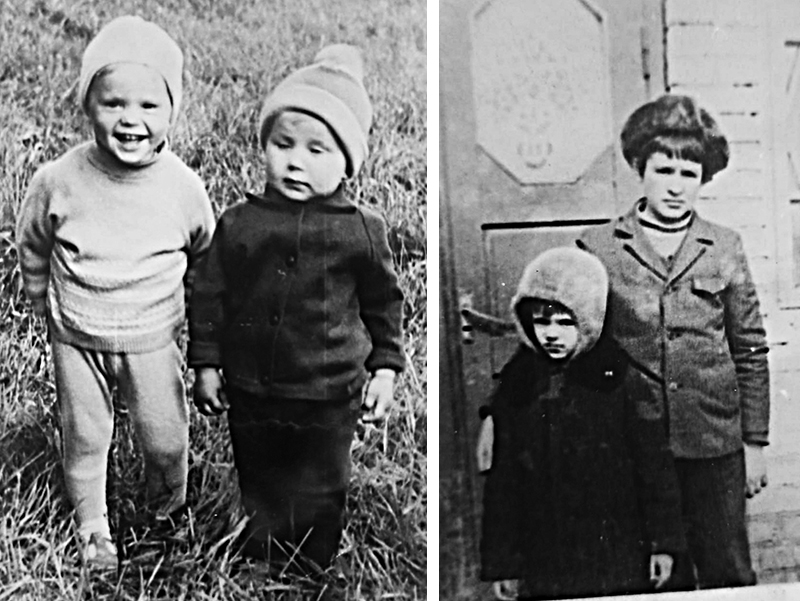

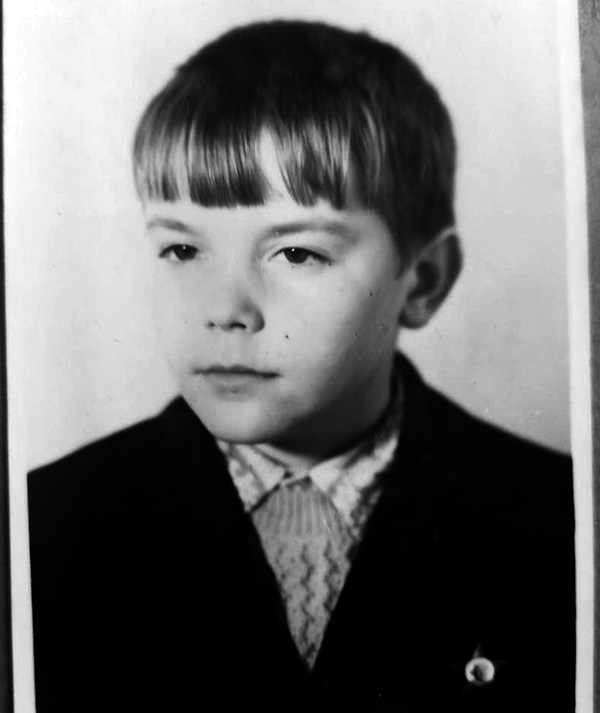

Священник Александр Кревский 25 лет отдал служению верующим на Калининградской земле, а в 2022 году был назначен настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Туле. О вере и традиции, переданных ему в семье, о призыве Бога и свидетелях любви Христовой на своём пути он рассказал Ольге Хруль в рамках цикла «Церковь с человеческим лицом».

— Отец Александр, спустя 25 лет после первого интервью, опубликованного в газете «Свет Евангелия» в 2000 году, мы продолжаем с вами разговор о вере, христианском свидетельстве и священническом служении в России. Кто привёл вас к вере?

— Конечно, прежде всего — моя бабушка и мои родители. Их очень глубокое свидетельство веры поддерживало и укрепляло меня, развеивая любые сомнения.

Главную роль сыграла моя бабушка Анеля, которая была катехизатором, старостой группы Живого Розария, певчей в храме и смиренной католичкой в семье. Моя мама — из православной семьи — по напутствии своей православной матери также приняла католичество.

Моя бабушка была таким настоящим свидетелем веры — еще в досетевую эпоху, до Интернета. Благодаря ей много людей обратилось к Богу.

У нее было трое детей и одиннадцать внуков. Она всех воспитывала, всех любила, всех учила молитвам и всем помогала, чем могла. Мы все знали бабушку как очень глубокого, верующего человека. Её вера проявлялась во внутреннем почитании, созерцании Бога, в простом принятии Его. Она была обычной крестьянкой, но вера её была незыблемой и стойкой. Бабушка жила вместе с нами и научила нас молиться, читать Розарий, петь песни. Я очень благодарен ей за чувство сакрального, за почитание и уважение к святому.

Она хотела гордиться своими внуками. И именно она первой узнала о том, что я почувствовал призвание стать священником. Я знал, что она обрадуется, и поэтому, как сейчас помню, ожидал какого-то бурного восторга. А она так спокойно улыбнулась, поправила платочек и говорит: «Ну конечно, я же не перестаю молиться, чтобы Бог тебя призвал в священники». В первом интервью 25 лет назад я этого не рассказал.

— А что бабушка и дедушка рассказывали о себе, о своём детстве?

— Детство у бабушки было очень трудным. Она помнила Первую мировую войну, а Вторую мировую – особенно ясно, трезво, потому что была уже взрослой. Война ведь началась для бабушки не в сорок первом году, а в тридцать девятом, когда с одной стороны в Польшу вошли немцы, с другой стороны – советские войска. И так вышло, что бабушка и все предки вчера еще были поляками, а потом стали гражданами Советского Союза.

У нас сохранились документы и на отца, и на бабушку, и польские документы, и выданные немцами – аусвайсы со свастиками.

В наших краях, со времён императрицы Екатерины II, стало гораздо больше православных. И сейчас, когда едешь по Белоруссии — то в одной деревне костёл, в другой — церковь, а в больших сёлах они просто стоят на главной площади друг напротив друга. Но еще и были синагоги, сейчас о них редко вспоминают. Очень много евреев было увезено и сожжено фашистами. Сейчас на местах синагог памятные таблички устанавливают. Евреи занимались в основном торговлей.

Дедушку, который тоже был поляк, призвали в армию, как только началась Вторая мировая война, в Войско Польское. Он ушел воевать. Дед присоединился впоследствии к Красной Армии и вернулся ветераном Великой Отечественной войны. Он мало рассказывал, служил в каком-то секретном подразделении.

Мои дедушка и бабушка знали, что такое голод и что такое страдания. Во время войны бабушка и мой отец переболели тифом. Сегодня моему отцу уже 80 лет, но он до сих пор очень любит хлеб. Раньше мы не могли это понять, почему он так хлеб любит. Он как-то с трепетом рассказывал, что все три года, пока он служил в армии, во сне видел домашний хлеб – ведь тогда люди пекли в деревенских печах хлеб сами. «Я, — говорит, — мечтал, что, когда приду домой, то первое, что сделаю, – возьму молока, и возьму хлеб, который мама испекла, и съем…» Но когда он вернулся из армии, хлеб уже продавали в магазине, автолавке, привозили из города, с хлебокомбината, уже никто не пёк, как раньше, в печи. Вот этот вкус домашнего хлеба отец запомнил на всю жизнь.

— Вы всегда ощущали поддержку родителей?

— Чем взрослее я становлюсь, тем больше понимаю, как важна для священника поддержка родителей. Это круто. Я понимаю, что, пока мой отец жив, он каждый день читает молитвы Розария за своего сына. Это очень мощная поддержка. В жизни священника случаются кризисы, времена «борения в Гефсиманском саду», и я твёрдо знаю, что родительская молитва очень помогает.

Я верю, что молитвы моих родителей и моей бабушки оттуда, с того света, продолжаются и по сей день, потому что так всегда было, когда они были рядом, когда они были здесь.

И я каждый день, 365 дней в году, молюсь за них. У меня в сердце простая вера, искренняя, в силу молитвы, которой научили меня мои предки.

У меня три года назад умерла мама, и мне пришлось на четыре месяца поехать в деревню, ухаживать за отцом, потому что папа – инвалид первой группы. Сестра приехать не могла, а больше у нас никого нет.

Это тоже был мощный опыт в моем священническом становлении. Потому что, пока ты не будешь сидеть у кровати больного человека, ты никогда не поймешь, что такое болезнь, немощь, слабость. Чужие судьбы, чужие жизни, когда ты как священник приглашен к больному, это одно. Но когда ты как священник сидишь и служишь 24 часа в сутки своему больному отцу, это совсем другой опыт.

А ведь у отца жива еще его старшая сестра, она на 11 лет старше него, то есть, если папе моему 80, то ей – 91. Она полностью ослепла, но голова у неё светлая, память ясная, она все помнит, и помнит, как родился мой отец.

И вот я как-то сижу у тёти Баси, Барбары, и говорю: «Тётя Бася, пожалуйста, расскажите». Она говорит: «Я помню, как мы с мамой, твоей бабушкой, пошли копать картошку, и у неё начались схватки. Маму отвезли рожать, а мне велели сидеть, сторожить, чтобы никто картошку не украл». Тогда тётя была маленькой девочкой, 11 лет, начало темнеть, она наплакалась от страха. Потом дедушка приехал за картошкой, забрал ее, и по дороге ей говорит: «А у тебя братик родился». А она в 11 лет даже не знала, что вот-вот сегодня родится этот ребенок. То есть, это все как-то так величественно, скажем, было представлено этими простыми людьми.

И тетя моя тоже очень верующая женщина, как и бабушка. Они воспитали детей в твёрдой и искренней вере. Мой папа много лет – сколько мог – возглавлял группу Живого Розария, как бабушка и как моя тётя.

Про Розарий хочу рассказать вам одну историю.

В 1996 года Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рукополагал троих семинаристов, которые учились за границей, во диаконы – меня, Вадима Шайкевича и Игоря Ковалевского. Когда Архиепископ был на аудиенции у Папы Иоанна Павла II, то Святейший Отец спросил его: «Сколько там у тебя священников?» И Архиепископ ответил: «Вот еще три диакона будут». И Папа передал для рукополагаемых диаконов чётки Розария.

Эти чётки, как реликвию, я хранил в достойном месте дома. У меня был свой книжный шкаф (пока я учился в семинарии, я некоторые свои книги привозил домой, чтобы сохранить). Розарий всегда лежал в коробочке. Ну и в какой-то там очередной раз я приезжаю домой к родителям на побывку из Калининграда, открываю коробочку, а чёток Розария там нет. Ну, понятное дело, начинаю искать, спрашивать. И отец говорит: «Мои чётки порвались, я взял твои. Я же не знал, что они от Папы Римского. И вот, сынок, я отдаю их тебе». Я, конечно, оставил чётки Папы у отца, взял себе другие. Я всегда дарил чётки Розария отцу и маме, а они передаривали всем, приговаривая: «Нам сын привезёт ещё».

И я привозил – со Святой Земли, из Рима, из других святых мест… Для мамы это всегда была великая ценность – четки из муранского стекла, из оливкового дерева, и попроще, и покрасивее. И мама их дарила другим людям. И они говорили: «Марыся, тебе сын еще купит». И вот, когда мама умерла, у неё оставались только одни чётки – помню, что привёз их из Назарета. Они были из настоящего жемчуга. И их мы положили ей в гроб. А на чётках святого Иоанна Павла II, которые мой отец не выпускал их из рук, стёрлось серебряное покрытие. Я их бережно храню: во-первых, это подарок теперь уже святого Иоанна Павла Великого, и во-вторых, мой родной папа каждый день читал по ним молитвы многие годы.

— Насколько важны для вас традиции тех мест, где вы выросли?

— Традиции очень важны, они меня укрепляют и вдохновляют.

Я хорошо помню: мама умерла в ноябре, а в декабре мы с отцом впервые остались одни в Сочельник. И он напоминает мне: «Сынок, двенадцать блюд. Двенадцать блюд». И подсказывает, что должно быть на столе. Он никогда этого не готовил, но хотел, чтобы всё было, как при маме и при бабушке.

Я видел, как готовили мама и бабушка, но впервые пришло время мне делать то, чего я никогда не делал: приготовить бабушкины вареники с кислой капустой и грибами, и настоящее сочиво, которое бабушка делала. А она готовила очень хорошо: до того времени, как часть Польши стала Западной Белоруссией, бабушка работала у польского пана заведующей столовой. То есть она не была просто поварихой – она подавала пану на стол. У нее в подчинении были повара, которые готовили на 200 человек – начиная от панской семьи и заканчивая работниками, которые трудились где-то на полях, в его угодьях, в теплицах, в хлевах, в сараях, и которых пан кормил.

Когда начинался Великий пост, бабуля разворачивала телевизор к стенке. И за весь пост никто никаких ни новостей не посмотрел, никакого концерта, никакого фильма, никаких мультфильмов. Понимаете, как это детям тяжело? Но мы верили и понимали: бабушка это делает, потому что так надо.

Бабушка постилась всегда три раза неделю: пост святого Иосифа в среду, пятничный пост и пост Девы Марии каждую субботу.

Она готовила постную еду и на Великий пост. Мы сейчас уже забыли, потому что в теперешние времена изощряемся: там креветок поели, там рыбки… Но я помню, что ничего вкуснее для меня не было, когда бабушка сварит картошку, отцедит, сделает заправку из этого бульона – чесночок там, пару капелек уксуса, и мы картошку запиваем этим бульоном. Я бы сейчас много заплатил, чтобы мне кто-то такую еду приготовил и подал, понимаете? Или, например, когда она делала на Вигилию, на Сочельник, блюдо, которое называлось «лазанки», польское блюдо, похожее на лазанью. Она эти макаронки в квадратики ровненько порежет, как на пельмени, сварит и заправит мёдом с маком. Ничего вкуснее не ел, чем эти лазанки с маком.

И отец в первый Сочельник после смерти мамы мне говорит: «Приготовь «лазанки» с маком», — и я приготовил. «Приготовь бабушкины вареники», – я приготовил. «Пойди, сынок, селёдку купи, почисти, нарежь, приправь, мы её с картошкой есть будем».

Я вырос вне Польши, но я очень люблю польскую традицию, и во мне 50% всего польского, и я не могу притворяться, что Польши во мне нет – она есть, потому что я искренне люблю польскую традицию. Это вековая духовность, которую может понять только тот человек, который действительно к этому всему сакральному прикоснулся. Бабушка всегда готовила грибной суп а-ля рассольник, но это был грибной рассольник, и я отцу вот этот рассольник приготовил. Говорит: «Сынок, как это вкусно – как в детстве». Потому что ты запоминаешь все, что в детстве, и приходит какое-то время, и вся эта матрица всплывает, обнажается, и ты пытаешься повторить тот вкус детства, пусть материальный, пусть духовный, поэтому многие вещи я делаю и в память о них, и в память о той традиции, которую они передали, потому что это было как священнодействие.

Понимаете, мы сейчас какие-то вещи называем священнодействием. А вот к традиции мы как бы относимся легковесно, мы ее многие не приемлем. За тридцать лет восстановления структур Католической Церкви в России многие сохраненные католические традиции помогают людям. Ну что такое 30 лет? Поэтому для меня то, что передали мои предки, священно и величественно.

— Как бабушка относилась к православным?

— С уважением, хотя общалась в основном с католиками. Наша деревня была почти вся католическая, потому что там преимущественно поляки жили.

Более того, не принято было, чтобы католик женился на православной, за этим бабушки строго следили. И вот наша бабушка-католичка тоже была такая ревнивая. Много времени понадобилась, чтобы она приняла мою маму, православную. Все время говорила отцу: «Почему ты не взял жену из своей деревни?» Потому что у папы там, конечно, были, наверное, какие-то девушки. И бабушка знала этих девушек, наверное, как мать, хотела, чтобы ее сын женился на одной из них, католичек.

— А как живёт ваша родная деревня теперь?

— Сейчас для меня немного болезненно приезжать туда, где родительский дом, где меня рукополагали во священники.

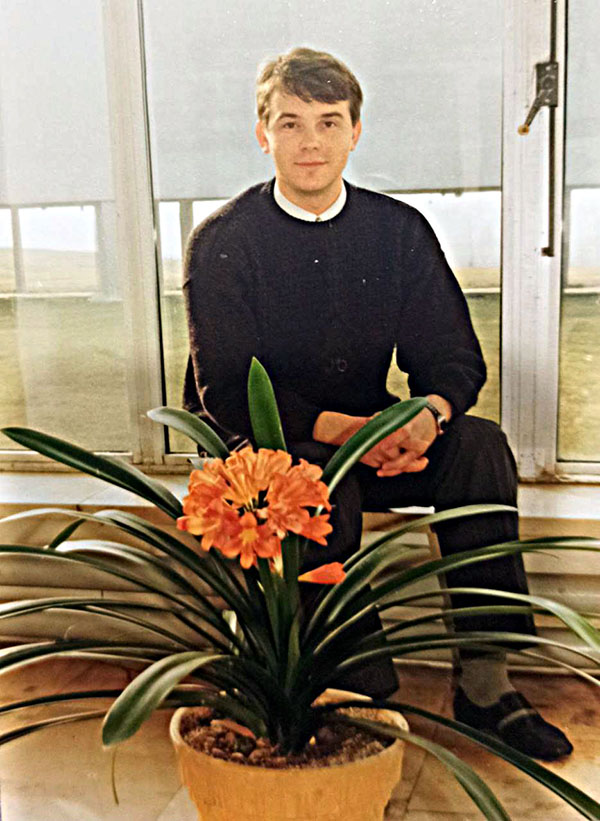

Да, такое редко бывает, но я стал священником в родной деревне. Сначала хотели меня рукополагать в Калининграде в 1997 году, в год тысячелетия мученической смерти святого Адальберта. Однако мое педагогическое и духовное руководство не согласились с первой датой, поэтому меня рукополагали позже в родной деревне. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич сделал такой подарок родному приходу. Ранее, как епископ в Гродно, он часто бывал в нашем приходе, хорошо знал настоятеля, и поэтому принял такое решение. Он спросил меня: «Ты не расстраиваешься, что станешь священником не в Москве, в Кафедральном соборе, как планировалось, не в Калининграде?» Ведь поначалу он вообще собирался меня рукополагать возле Креста святого Адальберта возле Балтийска в Калининградской области.

Я ответил, что для меня рукоположение в родной деревне, сопровождаемое молитвами людей, среди которых я вырос, и которые меня видели мальчиком, видели до семинарии — это великий дар. Вряд ли кто-то из них смог бы приехать в Калининград – никто бы не доехал, даже из родных. Когда я преподавал благословение неопресвитера, люди стояли вокруг храма в несколько рядов, и я больше часа возлагал руки на моих односельчан.

Я прекрасно помню поколение, которого уже сейчас практически нет, это поколение моей тети, моего отца — это были особенные люди, потому что они были настолько просты, что я всегда вспоминал благословение Иисуса: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, у них простое сердце. Они знают «да» и «нет», а всё, что между «да» и «нет» — не считается. Моя бабушка не была педагогом, но у неё была отменная педагогика. Это то, что я в своём священническом служении тоже пытаюсь как-то донести до людей.

Бабушка умерла в 86 лет, когда я уже учился в семинарии. Она отошла ко Господу в Рождество, для меня это тоже значимо. В Сочельник все пошли в храм на Рождественскую Мессу, а бабушка в это время умирала.

Я глубоко верю, что именно она вымолила у Бога моё призвание. Поэтому, следуя примеру бабушки, я сам много и усердно молюсь о призваниях, вспоминая слова Господа, что жатвы много, а делателей мало, и Его призыв: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

— Но ведь и во времена вашего детства делателей жатвы, священников, было мало…

— Да, я вырос в то время, когда был всего один священник на огромной территории и при очень большой плотности католиков в Западной Белоруссии. Там все деревни в округе были католическими, и водитель автобуса ездил по несколько раз, чтобы этих всех пожилых людей довезти до храма. Потому что наш был закрыт, а храм в соседней деревне был единственным действующим в радиусе десятков километров. Но люди всё равно стремились туда добраться каждое воскресенье…

Бедный священник Станислав Петрас, он ведь 12 Месс служил в воскресенье, и часто служил по будням, потому что интенций Святых Месс было очень много.

Много храмов закрыли. Когда я был уже диаконом, новый настоятель храма в Кремянице в Гродненской области, где меня крестили (храм XVI века), отец Матей попросил помочь навести порядок при храме. А туда священники из тех храмов, которые закрывали, привозили литургическую утварь, облачения, иконы, свечи – всё, что можно было спасти. Чтобы вы представляли масштаб – мы из подвала храма вывезли два грузовика свечей, которые там лежали десятки лет и пришли в негодность. А когда делали ремонт и меняли крышу, то под крышей нашли мешок денег. Представляете, что такое мешок 25-рублевых советских купюр? То есть, были деньги, но не было возможностей их расходовать на нужды прихода.

Отец Станислав Петрас сам ночью ремонтировал кровлю, используя медную жесть. А чтобы никто не знал, не видел, красил медь краской, и все думали, что священник просто зачем-то крышу покрасил. Тогда деньги были, а нельзя было ничего делать. Сейчас всё по-другому, всё можно делать, а денег нет.

Это основная проблема, с которой сталкиваются все приходы, потому что масштабы огромные. То, что мы уже 30 лет восстанавливаем католические храмы в России, ещё не значит, что мы все храмы восстановили, потому что здания строились в течение веков, а у нас прошло только 30 лет.

— Какие принципы в жизни важны для вас?

— В жизни мне понадобилось много времени, чтобы научиться ждать. Это звучит как воззвание в литании или как «мантра», извините: «Саша, научись ждать, Саша, научись ждать. Ты хочешь этого прямо сейчас, но подожди, подожди, научись ждать». Я все время включал в своих мозгах во время нетерпения, и в какой-то момент начал сам говорить людям: «Я умею ждать, я подожду».

Ждать плодов своих трудов и молитвы, и так далее, и так далее. И, конечно, уже даже не двадцать пять, а двадцать семь лет священства прошло в этом году, двадцать восемь скоро будет. Это очень большой путь в жизни, и это, можно сказать, некое становление священника, чтобы он стал священником для людей.

Большой опыт я получил от людей. И в Калининградской области я был счастлив.

— А как вы попали в Калининград?

— На рукоположении, которое совершил Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, был ныне покойный прелат Ежи Стецкевич, настоятель прихода св. Адальберта в Калининграде, и мое руководство из семинарии в Польше, и мои друзья. И мне не говорили, куда направят на служение, это знал только Архиепископ. И вот мы идем на рукоположение, и о. Ежи буквально упрашивает Архиепископа, чтобы он направил меня в Калининград.

А за несколько лет до этого, когда братья-близнецы Ежи и Анджей Стецкевичи приехали в Россию, то Архиепископ раскрыл карту Европейской части России, где он был администратором, и сказал: «Выбирайте, где хотите служить». Вот какие времена были в 1990-е годы!

И вот какую историю о. Ежи однажды рассказал – очень похожую на мою. Я очень люблю эту историю, потому что хорошо знал её главного героя – пана Яна Путято, белорусского поляка, который прожил в Калининграде всю свою сознательную жизнь. Дело было в гродненском Кафедральном соборе, вскоре после того, как Архиепископа Кондрусевича перевели на кафедру в Москву.

Идёт процессия к алтарю, и какой-то мужчина средних лет подходит то к одному священнику, то к другому, что-то им говорит, но те крутят головой «нет, нет, нет», и потом этот мужчина со слезами приходит к отцу Ежи Стецкевичу и говорит: «В Калининграде нет священника, и никто не хочет в Калининград приехать». Этот пан Ян так тронул сердце отца Ежи, что тот подошел к владыке Кондрусевичу с просьбой: «Я могу в Калининград поехать». А уже даже был декрет о назначении о. Ежи в Адлер, насколько я правильно помню (о. Ежи выбрал этот город потому, что очень любил море, потому что он служил в Щецине).

И вот как интересно пишется история: один человек попросил, и Бог коснулся сердца, и отец Ежи был направлен в Калининград, где провёл всё своё священническое служение в России, почти 30 лет, до смерти, столь неожиданной и столь ранней. И для меня было большим счастьем служить у него викарием целых шесть лет!

Так вот, история повторилась. Моё рукоположение было в 10 часов утра, а в тот же день пополудни я служил первую свою Мессу – гости приехали издалека, поэтому хотелось уложиться в один день.

И после рукоположения был банкет для гостей, сохранилась видеозапись. Я 25 лет ее не смотрел, и вот недавно включил. И услышал тех людей, которых уже нет в живых: как они меня поздравляли, что говорили, чего желали. Владыка Тадеуш меня красиво поздравил и напутствовал. А перед благословением и говорит: «И поедет служить отец Александр… (длинная пауза, архиепископ поворачивается к о. Ежи Стецкевичу)… в Калининград». Я не думаю, что у него уже был готовый декрет о моём назначении, но именно во время самого рукоположения он принял решение, столь важное и для меня. А о. Ежи за меня очень просил, потому что два года я ездил на практику в Калининград, и он меня хорошо знал. Двадцать пять лет моего священства прошли на калининградской земле.

— Как складывалось ваше служение в дальнейшем?

— Я вырос в деревне, в советской деревне, где картошка, сенокос, посадка, где хлеб. Всегда, когда хлеб созревает, дожди какие-то начинаются, заморозки. Эти люди умели совмещать работу и Бога. Не было так, что люди не пошли в костел, потому что пошли доить коров.

Я вырос на земле, где католичество и православие соседствовали и взаимно обогащали друг друга. У меня всегда были две Пасхи, у меня всегда было два Рождества. Я никогда не говорил «католическое», «православное», говорил просто: «Рождество, которое празднует бабушка Анеля», «Рождество, которое празднует моя православная бабушка Нина». И даже в этом году, когда Пасхи совпадут, я говорю: «Господи, как хорошо, что празднование Пасхи совпадает!»

Я очень уважаю Православную Церковь, и моё назначение в Тулу стало таким неожиданным подарком. Ежегодно митрополит Тульский поздравляет католиков г. Тулы с Рождеством Христовым и с Пасхой Христовой.

В нашем сельском клубе был проигрыватель, новые пластинки, мы танцевали под него. И бабушка мне говорила: да хоть до полдесятого утра танцуй, но в 10 часов ты должен быть в храме на Мессе. И я сейчас подобное говорю своим прихожанам на Новый год: хоть всю ночь не спите, но 1 января в 12 часов вы все в храме, потому что церковный праздник. Важно, чтобы человек позволил с ним общаться, не учить, а объяснять. Важно, чтобы он открыл своё сердце. Если я достучусь до его сердца, и он позволит Богу через меня воспитывать своё сердце, то у него многие вещи будут получаться.

Как священник я никогда ни одному человеку ни в чем не отказал. Тоже моя любимая фраза: «Бог может через меня послужить тебе, но за тебя Бог все сделать не может, у тебя должна быть одна рука, которая сделает половину работы».

Мне очень приятно, что нашлось моё интервью, опубликованное в газете «Свет Евангелия» в 2000 году. Я о нём забыл, сейчас вот перечитал и даже отправил некоторым близким людям – они очень сентиментально это восприняли.

На свой образок к 25-летию священнического служения я поместил стихи польского священника Яна Твардовского «о сердце священника»:

Сначала зеленое крохотное,

так много оно ожидает,

затем любит и кровоточит,

наконец созревает одиноко,

тихо возростает

и другим Бога открывает,

пока снова в себе крохотное

на благодарственной Мессе умирает.

Меня готовил к рукоположению очень мудрый духовный отец. И он был великим знатоком живописи, преподавал у нас в семинарии историю сакрального искусства. Он познакомил меня с поэзией Яна Твардовского.

— Какие священники сыграли важную роль в вашей жизни?

— Когда тебя спрашивают, а как ты стал вообще священником, ты начинаешь искать какие-то там предполагаемые причины.

Вот бабушка молилась — первая причина. А вторая – не менее важная – я в нужный момент своей жизни встретил самоотверженного священника. Яна Романчука, который был викарием во францисканском приходе в Гродно, и он согласился раз в месяц приезжать в нашу деревню Рогозницу (а это 85 километров от Гродно), чтобы служить Мессу.

У о. Яна было тяжёлое служение в Гродно: исповедь — это всегда много людей. Приходы в Гродно, в больших городах Западной Белоруссии, можно было бы сравнить с нашим Кафедральным собором в Москве – так много людей приходило. Костёлы в годы перестройки были битком набиты. И всех надо исповедовать, и всех надо принять, и со всеми надо поговорить. Я помню, учился уже в медучилище и приехал домой, а папа говорит: приедет ксёндз. Он приехал в воскресенье в 4 часа дня, после Мессы в Гродно. А у меня завтра, в понедельник, контрольная работа по анатомии, и мне надо ехать, потому что утром идет один-единственный автобус в Гродно, и не факт, что я на него сяду, и так далее… А папа говорит: «Никогда такого больше не будет, священника введут в храм, ты никогда этого не видел. Ты должен, сынок, это видеть, потому что, если ты это не увидишь, то второго такого шанса может у тебя не быть».

Много людей пришло, никто в храм не заходит, все ждут, когда привезут священника. Последние 10 километров пути его сопровождали 30 прихожан на мотоциклах. По пути в нашу деревню повесили самодельные гирлянды от столба к столбу.

Все сигналили от радости, как на «цыганской свадьбе». Несколько пожилых мужчин, которые были министрантами еще до закрытия нашего храма, подошли к моему отцу и говорят: «Сейчас привезут священника, а мы уже всё забыли… Поговори со своим сыном, пусть наденет комжу и прислуживает у алтаря». Папа поворачивается ко мне: «Сынок, надо». Я никогда не мог отказать своему отцу.

Они ведут меня в ризницу, надевают какую-то старую, но чистую комжу, которая много лет пролежала в ризнице, она пахнет старостью и сыростью (храм был закрыт более 30 лет), накрахмаленная, с красивыми кружевами.

Вы представляете, я в первый раз увидел молодого священника, хотя ему все-таки 33 года было, а до этого я видел священников пожилого возраста, стариков. И вот, он читает проповедь с амвона, а люди, как селедка, впритык, бабушки в платочках, весь храм заполнен, и все плачут.

А я ведь мечтал быть врачом, и вдруг увидел в этом человеке врача, который лечит души. Понимаете, в этот момент я почувствовал, что Бог призывает меня, как некогда призывал апостолов. Он ничего не говорил, просто взглянул на меня через того молодого священника, и я оставил все свои мечты и планы на дальнейшую жизнь и последовал за Голосом Бога в моей душе. Я просто увидел врача душ человеческих и захотел таким врачом стать.

Я начинаю понимать, что это призвание, и меня призывают служить в армию. А еще до нее я готовил 200 детей к Первому Причастию, потому что некому было катехизировать. Никакой канонической миссии у меня не было, никакого образования, ничего. Я просто рассказывал детям, как верить в Бога, как молиться, как себя вести – как бабушка меня учила. Я готовил 200 детей, а Первое Причастие приняли 85. И священнику выписали штраф (большие деньги по тем временам – у некоторых месячная пенсия не была такой). Штраф инициировал уполномоченный по делам религии, потому что с детьми заниматься было нельзя, хотя уже было время перестройки.

Еще один священник, который стал для меня Голосом Бога, – о. Славомир Муравка, монах. В прошлом году он умер на миссиях в Америке. Мой дальний родственник и очень близкий друг. Я называл его братом – он был братом для многих, потому что стал монахом-христосовцем (есть такая конгрегация в Польше, они, помимо прочего, занимаются духовным попечением о поляках за границей). Он раньше меня пошел в семинарию, а в последние годы служил в Америке. У них в семье было трое сыновей, он старший. Когда умирала его мама от рака, каждому из сыновей на фотографии написала материнское завещание, прощальное письмо. Славик уже учился в медицинском лицее и мечтал, как и я, стать врачом. А мама на его фотографии написала: «Я всю жизнь молюсь, чтобы Бог даровал тебе призвание». Славик оставил лицей и ушёл в монахи. Он часто приезжал к нам в деревню на каникулы и много, с большой радостью, рассказывал о монашеской жизни. А я тогда сам себе думал: «Ты сошел с ума, ты такой умный, такой интеллигентный, из тебя хороший врач получится, ты стольким девушкам нравишься»…

И о себе я тоже все время думал, что стану интеллигентным врачом, причем, я выбирал для себя очень сложную специализацию – онкологию, лейкемию, рак крови. Я знал, что поступлю в мединститут, потому что закончил медучилище, отслужил в армии в стройбате, и еще до армии более трех лет на четверть ставки работал в гродненской областной клинической больнице – мыл полы, помогал больным. В общем, я знал, что такое забота о больных, был внутренне готов стать врачом. Но, понимаете, в определенный момент что-то произошло, и Бог занял первое, самое главное место в моей жизни.

У тебя могут быть свои планы, свои желания, свои потребности. Но если ты поставишь Бога на первое место, то начинается совсем другая жизнь. И так вот, наверное, было с моим призванием: прошло столько лет, и столько Гефсиманских борений я пережил… И были такие тяжёлые моменты, когда и руки опускались. Я хорошо понимаю, как люди сходят с ума, понимаю, как они принимают неправильные решения, понимаю, как совершают ошибки…

И я всегда находил в себе силы обратиться к Богу и сказать Ему: «Это не моя проблема, это кризис призвания, которым Ты меня одал, поэтому, пожалуйста, спасай меня». Я был подобен тонущему апостолу Петру, взывающему: «Спаси меня, Господи, а то утону». А Он отвечал: «У тебя мало веры. Где твоя вера? Держись за веру и спасёшься». И ты помолишься, и Господь пошлёт тебе людей, которые поддержат и укрепят.

Пример Доброго Пастыря — это Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Когда я, после рукоположения, служил в Калининграде, прихожане из Балтийска просили Архиепископа: «Владыка, дайте нам отца Александра в Балтийск, мы тут раскладушку принесем, мы его накормим». А Архиепископ им говорит: «Вы понимаете, о чем вы меня просите? Вы бы своего сына на раскладушку положили бы в холодный недостроенный приходской дом? Я своего сына не дам». Так им сказал Архиепископ. Я, молодой священник, для него был как сын. И я всегда чувствовал его отцовскую заботу. Вот именно этого ждёшь от своего епископа: «Ты – мой сын».

Далее, когда учился в семинарии в Польше в г. Кошалине и г. Щетине, два священника приглашали меня к себе в приходы на каникулы. Один из них – прелат Марьян Демянко – жив до сих пор, ему около 90 лет, и он еще служит в часовне санатория. Он «феномен» всей Польши, потому что в его приходе выросло 25 священников. На основе интервью с ним один семинарист написал дипломную магистерскую работу и дал мне почитать. Я оттуда узнал историю призвания о. Марьяна.

Вот что он рассказал: «Я молодой парень, министрант. Идёт Месса, во время нее заходят большевики и священника прямо в облачении отрывают от алтаря. Люди просят, плачут, боятся остаться без священника. А плачут женщины, потому что мужчины знают, что сопротивлением все равно ничего не добьешься. Этого священника выводят во двор, привязывают к двум лошадям, и лошади его перед всем приходом разрывают пополам… Ужасное кровавое зрелище. И в этот момент я понял, что такая мученическая смерть посеет много призваний. Вот я, Господи, возьми меня». Этот мальчик вырос и стал священником. А я вспомнил, как считал ушедшего в монахи Славика сумасшедшим. А потом и сам стал священником.

А тот молодой священник, которому я прислуживал в старой накрахмаленной комже, после Мессы в ризнице подходит ко мне, благодарит по-польски, а я отвечаю, что по-польски не понимаю. Он спрашивает на русском: «А в паспорте что у тебя написано?» — «Поляк». — «Ну как же ты поляк, и не говоришь по-польски?» — «Никто меня не учил». — «Ну, приходи, научу». И так началась моя история. Наверное, я только в последний день своей жизни пойму, когда именно это всё произошло.

Я смотрел на все это. Ну да, Бог хотел, чтобы ксендз Ян приехал в нашу деревню, Бог хотел, чтобы Месса на Пасху состоялась, чтобы я не остался без Святого Причастия. То есть, понимаете, это все, оно вот, как пазл, складывается, и общая картина становится всё более ясной. Как святой апостол говорил: мы видим Бога как бы сквозь тусклое стекло, но придет время, и мы начнем видеть Бога таким, какой Он есть. Мне кажется, что Господь Бог мне сейчас очень много благодати дает только потому, что я хочу Его видеть таким, как Он есть – милосердным. Для меня Бог — это любовь и милосердие.

Он — это центр моей жизни. Многие люди, может быть, меня не понимают, может быть, осуждают, есть такие, кто презирает, потому что им трудно понять, что Бог для меня важнее всего.

Сейчас я много молюсь за благодетелей в Туле, которые в этом году подарили храму крышу. Пришли люди, люди от Бога, и сказали: «Давайте мы вам крышу поменяем?» В такие моменты ты понимаешь, что важнее всего – любовь.

И, наверное, самым большим ответом на любовь Бога стало что-то особенное и личное, ибо я все время противился, не хотел никогда быть священником. Но в какой-то момент приехал священник ко мне в армию, в стоматологическом кабинете отслужил лично для меня Святую Мессу, причастил, исповедовал меня. В такие моменты особенно чувствуешь любовь Бога.

— Вам нравится служить в Туле?

— Вы знаете, я никогда не думал, что так влюблюсь в родину Толстого. Я же в армии служил в Калуге два года. Когда я учился еще в школе, никто про Калугу ничего не говорил, в школе часто говорили о Туле, про пряник, про самовар, оружейную столицу. Наша военная часть была за Калугой, я часто ездил на автобусе Калуга-Тула через поселок Льва Толстого и всё время думал: «Господи, ну как бы мне хотелось Тулу посмотреть». Но ни разу там не был до тех пор, пока меня не назначили настоятелем 1 сентября 2022 года. И здесь у меня всё складывается очень хорошо. Я ведь приехал уже не молодым священником, сразу после семинарии, а уже с опытом со стажем. Всё сложилось очень хорошо, как никогда.

— Что вы чувствуете, приближаясь к 30-летию своего служения пресвитером Вселенской Церкви?

— Приходит время благодарения, потому что вторая часть жизни — это благодарение. Во второй половине моего священнического служения я глубже понимаю своего любимого покровителя – святого Иоанна Мария Вианнея, который прославлял Бога больше, чем просил.

И пришло такое время в моей жизни, когда все, что было заложено в детстве и юности, у истоков формирования моей веры, моей любви к Богу, нужно вернуть людям с избытком. Вы опубликовали очень интересное интервью с о. Петром Корнелюком, ныне покойным, и мне понравился его принцип его служения: «Богу – сердце, себе – крест».

Я часто повторяю себе и людям, что, когда закончится наша жизнь, Бог не будет спрашивать, как мы верили, Бог спросит, как мы любили.

И я верю в Любовь с большой буквы, любовь к Богу. Она есть в Таинствах, в Слове Божьем, в созерцательной молитве, в служении, в великой мудрости простых людей, которые великие свидетели и защитниками живой веры. Они великие Люди, с большой буквы, настоящий народ Божий, и я счастлив ему служить.

Беседовала Ольга Хруль

Фото обложки: Ольга Хруль

Читайте также:

Настоятель тульских католиков о. Александр Кревский — в прямом эфире телеканала «Россия 24»