15 февраля в Риме откроется Юбилей деятелей культуры и искусства. К этому событию мы подготовили для вас чудесное путешествие в мир римских и флорентийских мозаик, которые вошли в пространство московского Кафедрального собора благодаря художникам-мозаичистам Алексею Загорскому и Ирине Клиновой. Ольга Дубягина посетила студию-мастерскую Алексея и узнала, как художник создаёт свои работы, сколько времени это занимает, и почему он решил подарить их московским католикам.

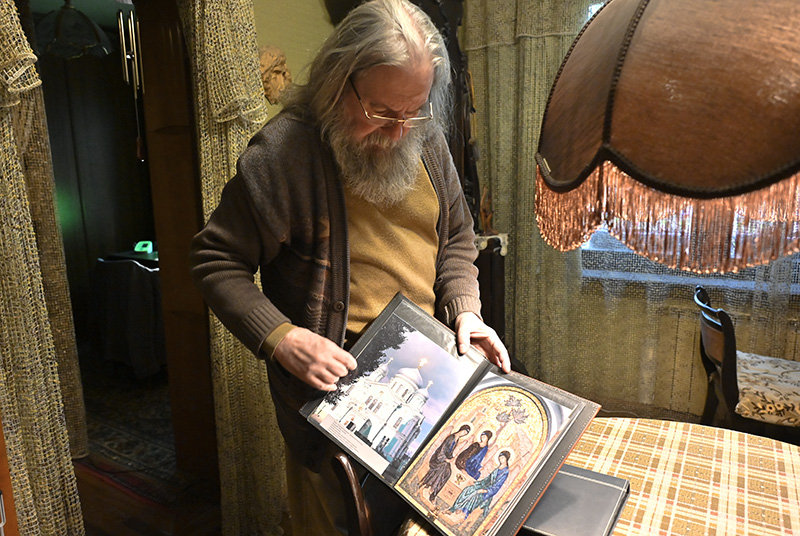

Небольшая квартира на Северо-Западе Москвы, расположенная на первом этаже многоквартирного дома – для художника она одновременно и жилье, и музей, и мастерская. Когда оказываешься на ее пороге, тебя не покидает ощущение, что ты оказался в музее. Только вместо типичных для музея запахов мастики от натертых полов и специфического запаха полотен, здесь воздух пропитан запахом цементной смеси, воды, в которой оседает «пыль» от обработки камней, а на стенах висят флорентийские и римские мозаики и большие фотографии. Вырезанные из дерева фигуры украшают стены и полки. Большую часть небольшой кухни занимает стол, на котором лежит набираемая мастером мозаика, несколько отшлифованных каменных плиток, пара необработанных камней. На полу – множество ведер с водой. Вдоль стен на подставках расположились станки для резки и обработки материала. За окном на балконе видны россыпи больших и маленьких камней. «Это главное сокровище для меня и любого другого мозаичиста – эти огромные запасы камня», — говорит Алексей. – «Все это я приготовил на пилежку».

Художник надевает длинный клеенчатый фартук и вязанный берет. Предусмотрительно спрятав бороду под фартук, он поясняет с улыбкой: «Моя рабочая одежда». Продолжая говорить, он включает лампы над станками, укладывает подставки и, один на другой, полировочные диски. Включает станок, и все пространство кухни заполняется звуком распиливаемого камня: «На этом пилят, можно пилить и фанеру». Выключив один станок, Алексей усаживается на стул перед другим: «Здесь я шлифую и полирую». Выбрав из небольшой коробочки, стоящей рядом, неотшлифованную пластину, он включает шлифовальный диск. Льется тонкая струйка воды, и на моих глазах поцарапанная от распила пластинка становится гладкой и блестящей. Он переходит к третьему аппарату: «Главный инструмент – заточный станок, на котором обтачиваю каждый камушек. Он самый тихий, и можно работать даже ночью». Взяв в руки небольшой камешек, он приступает к его окончательной обработке. Затем, выключив станок, поворачивается к лежащей на столе мозаике в кассете – металлическом поддоне с низкими бортиками, на дне которого уложен бумажный эскиз будущей мозаики – погрудное изображение Девы Марии. Поверх уже выложены детали мозаики.

«Это сухой набор. А все начинается с рисунка. Если эскиз уже отработан, то на такую мозаику как эта уходит 3-4 месяца, а если большая, то и 3-4 года», – поясняет художник, укладывая новый элемент на предназначенное ему место. Так, камешек за камушком, собирается мозаика.

Выключая свет над станками и снимая рабочую одежду, Алексей увлеченно рассказывает о том, как собирается римская мозаика, и о том, как он три раза в год ездит на специальные выставки, где у геологов можно купить камни. После чего он приглашает меня в свой «домашний музей», чтобы показать свои работы.

В коридоре мы останавливаемся перед достаточно большой фотографией мозаики, которая кажется мне знакомой.

«Узнаете?» – спрашивает мастер.

Присмотревшись, отвечаю, что это надвратная икона в нашем соборе – Владимирский образ Богоматери.

«Я думал, вы ее не узнаете. Конечно, мы делали ее не для католической церкви. Но так получилось, мы с моим соавтором Ириной (Клиновой), с которой мы работаем уже больше 30 лет, сделали мозаику с другой палитрой. Сделали на заказ, отдали, но душа была не на месте. Отдали не в те руки, до сих пор переживаю. Решили сделать новую, в другой цветовой палитре, начали… И тут пошла полоса разных болячек, работа прерывалась, мозаика собиралась почти три года, с перерывали на операции и другие работы. После очередной операции я уже дома мог только стоять или лежать. И эту мозаику набирал на коленках – подушку на пол и пошел набор. Для мозаичистов это распространенный способ, когда работаешь над большими полотнами. В конце концов, мы ее сделали. Она побывала на нескольких выставках, ее хорошо принимали, но это не «домашняя работа», в том смысле, что дома ее не повесишь».

Размышляя, где мозаика может занять достойное место, художники подарили её московскому Кафедральному собору Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В храме ей довольно долго не могли найти место, пока не разместили, наконец, над центральным входом, ведущим из притвора в главный неф. Расположение почетное, однако, не совсем удачное с точки зрения художественного языка этой работы, говорит мастер:

«По языку она должна быть не выше, чем вы ее сейчас видите. Если для того места, то нужно изменить язык, сделать ее «дальнобойной» с учетом расстояния просмотра, можно даже угол поменять. Потому что, в зависимости от углов, когда клеишь золото на раствор, оно по-разному смотрится. Можно сделать так, что на этом месте оно смотрелось бы золотом, а не нейтральным фоном».

«Конечно, само место очень почетное», – добавляет Алексей. – «И если бы мне сейчас дали задание сделать туда работу (не обменять, ни в коем разе, просто сделать новую, а этой мозаике у вас наверняка найдется другое место), я не стал бы делать прямоугольник – я бы срезал углы, сделал бы восьмигранник. Не вписывается прямоугольник в две арки, он режет ее углами. Ну, это все планы, подойдем дальше».

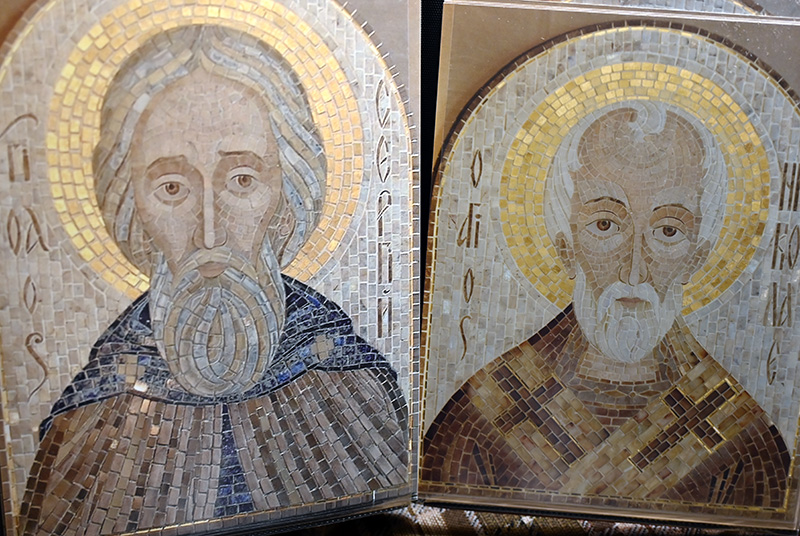

Переходя от мозаики к мозаике, от римской к флорентийской и наоборот, мы подходим к подставке с римской мозаикой – слегка наклоненная голова Богородицы, выполненная в светлых тонах мрамора, белого кремня, беломарита, хризопраза, агата, сердолика и медового нефрита и золотой смальты – сусального золота, запеченного в печи между двух стеклянных пластин.

«Мозаика относительно маленькая», – говорит художник, стоя перед образом Богородицы. – «Она для какого-то камерного пространства, думаю, что ей найдется такое место. На создание самого образа в такой гамме меня вдохновили ваши службы. Я плохо знаю обряд, сам я крещен в православии, но когда смотрю интернет-трансляции и сам прихожу в ваш храм, я вижу облачения священников – белое, светло-желтое, золотое – они как раз именно такие, торжественные и чисто эстетически красивые. Конечно, в этом случае я подхожу не с позиции канона, он заложен в рисунке, подписи и все остальное канонически выдержаны. Но из соображений эстетики захотелось сделать именно такой образ».

На самом деле, образов сразу три. Один из них художник собирается передать дочери: «Это не выставочная по прочтению работа, она чисто «домашняя», не для показа». Второй образ выполнен в сине-зеленых тонах: «Эта пойдет на выставку, посвященную камню, в «Амбер Плаза», и мы выставим ее на продажу. Хотя сильно сомневаюсь, что найдется покупатель».

Третий, белый образ Алексей Загорский передал в дар Кафедральному собору. На самом деле, это уже третий дар – после надвратной Владимирской Богоматери и триптиха-деисиса, выполненного во флорентийской технике мозаики, который украшает левый неф храма. На момент моего визита к Алексею было ещё не ясно, где будет размещен этот «белый» образ Богородицы. Сегодня же он уже обрёл своё место в трапезной на цокольном этаже курии.

Но вернёмся в мастерскую. Алексей достаёт два альбома с фотографиями своих работ. Листая страницу за страницей, он рассказывает о каждой из них: «Мы с Ириной делали много работ для Троице-Сергиевой Лавры, были Дивеевские заказы – тоже Троица, Казанская Богоматерь, образ Александра Невского. В Дивеево наши три мозаики были первыми, сейчас мозаиками обшит весь комплекс».

Для Лавры они сделали мозаику «Спас Нерукотворный с ангелами»: «Это отдельные мозаики. Мозаика Спаса 120-160 см. Нам не хотелось делать лик сборным, и нам привезли бетонную плиту, мы набрали мозаику, и 8 человек, которые приезжали ее забирать, еле-еле её подняли».

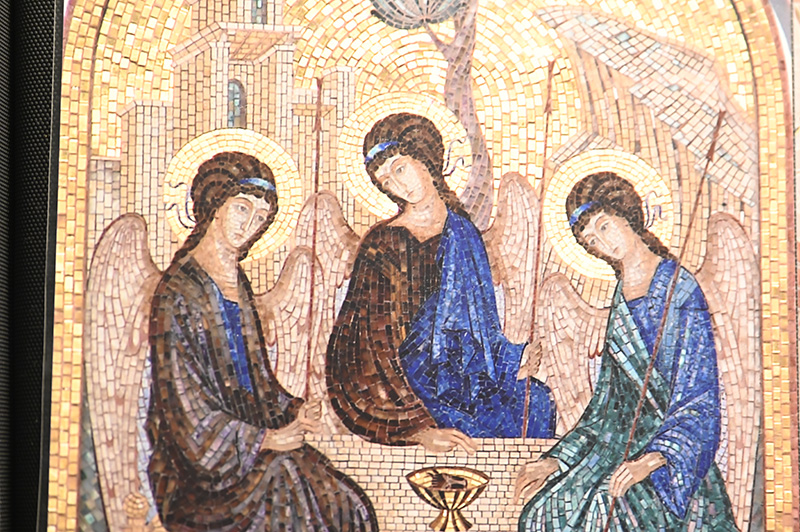

«Но вот эта икона Троицы», – художник показывает фотографию, – «посмотрите на их лица. Мы получили заказ сделать надвратную мозаику Троицы. Нам выделили куратора из Лавры, по образованию художника, который все время пытался встрять в процесс, но это было не беда. Мы взяли эскиз Рублева, но переделали его полностью под свое видение. Мы переделали элементы одежды и другие технические моменты, но больше всего боялись из-за ликов, которые сделали более «человеческими» по образу. Не «точка, точка, запятая – вышла рожица кривая», как делают в большинстве икон, специально искажают человеческое лицо, подводя под это целую теорию: дух светел, плоть темна. Я знаю, что мы не должны изображать плоть, мы должны изображать дух, но что это – никто не знает. У нас с Ирой в этом смысле одинаковый подход – пытаться соблюдать эстетическую сторону искусства. И когда работа была готова, пришел настоятель, взглянул и сказал: «какие красивые лики». Мы выдохнули с облегчением».

Ещё одна мозаика Алексея и Ирины была в покоях святого Иоанна Павла II: «Её передала Папе наша хорошая знакомая, графиня Альберти Ирина Алексеевна. Здесь, в здании факультета журналистики, у нее была экуменическая радиостанция, в Германии – свое издательство и поместье в Италии, где она жила с мужем. Не знаю, как ей удалось переправить мозаику, но в подарок от Папы мы получили жемчужные четки, и мне вручили еще и памятную медаль». Художник открывает небольшую коробочку и с гордостью демонстрирует мне подарок Понтифика.

Алексей продолжает листать альбом с фотографиями: «Это триптих из Оружейной палаты Кремля, там хранятся 4 мозаики. Для прикладников-мозаичистов это, можно сказать, «Оскар». А эти работы находятся в частных коллекциях, а вот эта», – он указывает на образ Святого Николая, – «находится в селе Мишеронь, это где-то в Московской области. Я даже не знаю, я там не был. Мы сделали мозаику для одного храма, но там ее не взяли, не подошла, передали в другой. Там ей тоже не нашлось места, и вот, появился батюшка из этой Мишерони и выпросил ее, теперь она там».

Наша встреча подходит к концу. Уже на пороге я замечаю небольшую картину – пейзаж, притулившийся у входной двери, рядом с вешалкой: «Это ваша работа? А еще есть?»

«Да, это я нарисовал, еще до учебы. Других нет. Я немного рисовал, когда учился. А потом уже нет. Я даже художником стал по воле случая. Если бы не спор с отцом в Третьяковке, что нарисую здесь и сейчас Троицу, не знаю, кем бы я тогда стал».

Художник смотрит на свои руки и, как бы оправдываясь, говорит: «Сейчас они уже немного поджили, а так, когда работаешь, особенно с мелкими деталями, не только ногти, но и подушечки пальцев стираешь в кровь. Можно сказать, что каждая мозаика омыта не только потом, но и кровью, и причем в прямом смысле. Не знаю, что будет дальше, а пока буду работать, сколько – не знаю, но буду, и что-то сделаю…»

* * *

Художники по мозаике Алексей Анатольевич Загорский и Ирина Григорьевна Клинова более 30 лет работают в соавторстве. Оба окончили МГХПА им. Строганова, члены ТСХР, международной ассоциации дизайнеров VATIKAM. Создают работы в стиле флорентийской и римской мозаик из самоцветного камня. Мозаики Загорского и Клиновой находятся в Троице Сергиевой Лавре и Серафимо-Дивеевском монастыре, в собрании Музеев Московского Кремля, Ватикана, музее «Самоцветы» (Москва), в кафедральном cоборе Москвы и частных собраниях. Участники, дипломанты и лауреаты московских, всероссийских и международных выставок: неоднократно 1 место на выставке «Золотой глобус», Дипломы имени Дионисия (“За монументальную живопись и иконопись”), медаль «За служения искусству», памятная медаль от Иоанна Павла II, дипломы выставок “VATIKAM”.

Текст и фото: Ольга Дубягина